標題

標題

內容

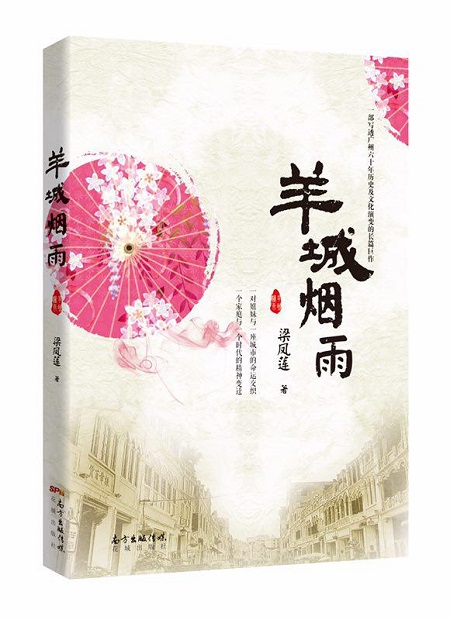

梁鳳蓮 | 《羊城煙雨》

更新時間:2017-10-12 來源:廣東作家網

書號:978-7-5360-8170-3

定價:39.00元

出版時間:2017年4月

內容簡介

小說以一對廣州本地出生的姐妹雨芊和雨荇半個多世紀的成長經歷與人生經歷為主線,通過描述跌宕起伏的個人命運史和家族史,濃墨重彩地狀繪了一部城市變遷史。從上個世紀的五十年代到新世紀的這十來年,廣州這座城市的歷煉從來沒有停止過,而兩姐妹的人生,不僅是在其中設身處地地生存著,也是首當其沖地經歷著城市的大事件、個人的小生活。小說刻畫的是人物的傳奇,更是廣州這座城市的傳奇!

作者簡介:梁鳳蓮,女,廣州人,廣州市社科院嶺南文化人研究中心主任,研究員、一級作家,享受國務院特殊津貼專家、系全國優秀社科普及專家、廣州市優秀專家、羊城十大杰出女性等。為廣州市文藝評論家協會主席、廣東省文藝評論家協會副主席。

共出版個人著作32部,其中文化研究與文藝評論專著16部,代表作有《亂云飛渡——中國傳統文化的堅守之途》《容度之間——嶺南文化與文學的內省及互證》《城市的拼圖--廣州市各區文化品牌研究》等;文學創作專集16部,代表作有長篇系列小說《羊城煙雨》、《西關小姐》《東山大少》、散文專集《應愿之地》《廣州散韻》等。

書寫廣州的粵味記憶

溫遠輝

這是一種纏綿的細碎的書寫。書寫的對象是既新潮又古老的廣州城,是作家記憶里粵味十足、習俗民情很地道很市井味的一座商都,一座充溢熟悉的氣息、滿布愛恨情仇的家園。作家寫下了廣州城從上世紀五十年代以來60多年歷史的滄桑變化,更寫下了平凡卑微市民命運的滄桑,他們的掙扎和奮斗,他們情與愛的沉淪、攙扶和相守,他們心靈的卑弱,卻總是頑強地透出人性的微光,就像南國的天氣,總是風雨不斷,卻四季暖意不絕。透過作家的纏綿的細碎的書寫,我看到廣州城是多么熟悉,又是多么陌生。我熟悉的是我看到感受到的新潮的一面,我陌生的是它另一面的古老。而揮之不去的古老的味道,才最令人遐思和著迷。我仿佛看到,進入時光隧道的廣州城,變成斑斕的碎片,如同深深的小巷,雨水清掃過石板路面,樹影斑駁,清幽的屐聲響起,懷舊的、相思蝕骨的氣味,由遠而近飄蕩過來……

這樣的閱讀感受真的很粵味,當然,也很梁鳳蓮味。因為,它正是梁鳳蓮的長篇小說《羊城煙雨》帶來的閱讀效果。

梁鳳蓮是廣州土生土長的作家,準確地說,是生長于西關的才女。她是文學博士,曾出國訪學,是出色的學者,也是才華橫溢的作家。著名畫家盧延光老師贊譽她是“中西合璧的女作家”。于文學而言,她是多面手,寫過文學評論,寫過散文,寫過長篇小說。她寫評論和散文,分別出過文集多部,文字數量驚人,成就也驚人。僅長篇小說而言,便已創作出版了三部,分別是《巷孌》《西關小姐》和《東山大少》。這部《羊城煙雨》則是《羊城煙雨四重奏》系列中的第三部作品。在我的印象中,梁鳳蓮是從不恃才傲物,只會勤勉用功的模范勞動者,像一只蜜蜂,不停歇地采花釀蜜,釀學問之蜜、文學之蜜。我曾以為,她的采釀過程是快樂的,后來才驚覺,快樂只是表面,是花開燦爛的一面,而底里卻是惆悵的、感傷的,甚或是憂郁的、憂傷的。曾德雄博士在評述她的散文時,說她有“強烈的悲情,悲情的背后是不自欺,是對真實人生、人性的細膩體味”。 “悲情”二字,放在一位城市里的現代感強烈的生活得有滋有味的學者型女作家身上,著實會駭人一跳。但我以為,這評說真是洞若觀火、入木三分了。其原因就在于,梁鳳蓮用情太深。我指的是,她對廣州這座城市的歷史和文化,這座她和家人、祖先共同的家園用情太深。深深的情感喚起她的責任感,責任感又帶給她些許焦慮,甚至自愧和自責,當然,也會有自勵和自許。

在這部作品的后記里,梁鳳蓮說:“我真心不想我的城市的過往,一點點地褪色,一點點被遺忘。”而在書的前言里,她談到了自己的創作動機,創作構思,自己對城市歷史和文化的思考,對人生的體認。她認真地、細致地剖析自己的心靈,訴說自己纏綿悱惻的情感。她說:“因為廣州那么獨特、那么有意思的生活從來存在,也應該在文學的書寫與表達中存在。”“我需要通過這樣的書寫,找到故鄉真正的歸屬感,找到我們本地人跟這座城市關聯的以及相互依存的理由,這不是復制、假設所能到達的。”“在書寫中讓昨日重現,只是想探討這座城市史的過去的生活構成與過往的肌理,在想像與回憶中體驗廣州不同人的經歷的層次與維度,而小說則是這兩者,關于探討與體驗最好的融合。”她還說:“‘通過凝視的透明減輕命運的重負’就成了我寫作這部小說時的指南和力量。如同書寫廣州的記憶是我的持守。”引述她這么多的話,皆因前言的信息量很大,值得細細閱讀,認真揣摩。里面說的是創作談,也不啻是作家的心靈史;既是解讀作品的鑰匙,也是了解作家思想和心靈的神秘的花園小徑。前言有一個頗有意味的題目,叫《青春永遠憂傷》。是呀,從前言里,我讀出了作家的繾綣、眷戀、抉擇以及決絕。而這些,在作品中都可以得到一一印證。

?許多年來,我一直對梁鳳蓮心存敬重,這不僅是因為她是學者和作家,她的成就令我慨嘆,更重要的是她的氣質和情懷,她對理想的堅持和甘于寂寞、默默持守。她孱弱多病,看似柔弱的身軀,卻蘊涵著巨大的能量,以近乎執拗的偏執的姿態,守護自己對一座城市的情懷,并且堅持不懈地研究和書寫這座城市的生活、歷史和文化。對廣州這座城市,她始之于研究,繼之于散文描述,最后是用長篇小說來進行全息全景的動態呈現。仿佛她這一生就是要承擔這個使命,她為此進行長期的學術準備,儲備知識,豐富學養,然后通過散文進行文學嘗試,激活自己的感悟力和磨煉自己的表現力,期間,還藉寫作文學評論來砥礪、梳理、校正自己對廣州歷史文化的認知和哲學把握。她用相當長的時間來構思人物關系、命運和情節,思考如何準確把握和精準表達出這座城市生生不息的生命的精髓。所以,后來進入長篇小說創作,已是水到渠成、順理成章的了。算下來,她為此堅持了十幾二十年了。這是怎樣的堅忍的心勁和執著的毅力啊。“聰明的或者得勢的作家比比皆是,而我只是想在書寫里作一個偏執的熱情的癡迷者,始終認為書寫廣州,就是想讓這些文字負載一些任務,也許這是徒勞無功的所謂的使命,也許這是一個漫長的無比艱苦的過程,但是我還是要懷著信心,并且不能懈怠,堅持到不能堅持為止。”這是她的心聲,也是她創作經歷的寫照。

廣州是有韻味的城市,是值得大書特書、尋幽探奇的地方。這座有著2200多年歷史的古老又時尚的都市,掩埋了太多精彩的故事。相對于它的文化積淀和多次歷史關頭風云際會的重要作用來說,文學的表現真是太弱了,尤其是長篇小說,至今仍無法與之匹配。雖然有不少的作家,用生花妙筆描摹過它的風采,傳遞出它迷人的氣息,遠的如歐陽山,近的如何卓瓊、張梅、張欣、楊萬祥、葉曙明等等,這些名家筆下誕生過妙文佳作,也有過宏制佳構的大作,比如《三家巷》,比如《破碎的激情》,但總的來說,還是太少了。原因很多,但有一點大家都認可,那就是若非與之心氣相通的本土人,若非在此浸淫多年,真正熟悉它里外一切,和它也心氣相通起來,是無法寫好這座城市,寫出它的內里乾坤,寫出它的風情和神韻。我在廣州工作生活了三十多年,至今仍覺得自己是個游客,是寓居者,無法走進它真正的天地,喜歡它,卻總覺有無形的隔閡,總是皮泛式的、霧里看花式的感受。如同走進西關舊巷老街,街景是熟悉的,空氣也是熟悉的,卻只能溜達在外面,走不進深宅大屋、市井人家,至多是隔著趟攏,打量內里兩眼,不可能獲知其堂奧,也不會有息息相關、心氣相通的感覺。根源就在于語言的隔閡,以及其文化的多元繁雜,讓人無所適從,無法以舊的審美標準和習慣來評判它適應它,找不到審美言說的方向。其實,這正是廣州的魅力所在,也是它的慧黠所在,它將許多試圖向其獻殷勤者絆倒在趟攏前,讓他們踟躕不前,抱慚而去。這也說明一個無情的事實,非本土作家似乎難以堪當大任。這也是大家不斷期待愿意致力于創作本土人文風情作品的本土作家出現的原因。而梁鳳蓮的出現正當其時,她的自身條件,她的努力,她的成績,獲得了大家的期許,得到了大家的關注。

一部作品,要深刻地反映廣州,表現鮮明的地域特色,離不開對東山和西關的描述,如民間所言“東山的少爺,西關的小姐”,這兩處區域寄寓的東西,太多了太深太厚了,已成為傳統廣州的宿影。寫廣州百年滄桑及時尚風俗,筆下不涉及東山、西關,幾乎不可想象,尤其寫廣州商貿對外交流歷史、商戰文化、市井人家生活、嶺南風情廣府文化,更是少不了西關。一句話,西關這一方水土最粵味,最適合尋幽探奇了。西關隱藏的故事,西關的風采,西關的韻味,西關的獨特魅力,不僅讓尋訪者,讓游客流連忘返,也讓作家流連忘返。梁鳳蓮深諳其理。她長篇小說里的人物活動舞臺,基本是以這兩個區域為主要范圍,而且定位明確,你看,一部長篇小說的書名是《東山大少》,另一部則是《西關小姐》。而這部《羊城煙雨》也基本是以西關為背景來書寫的,只不過它的時間和空間的跨度更大些,從西關的西華街入筆,寫到大德街,再往東,寫到東山、楊基村、珠江新城,往西,寫到佛山的嶺南新世界,時間跨度則是解放后的六十多年。雖然如此,這部作品卻并非采用宏大敘事的架構,作家對這座城市六十多年里發生的大的歷史事件一一捕捉,使作品具有了堅實的時代背景,但作家著眼點興奮點并不在那些大事件上,而是普通人家的市井生活,他們的愛恨情仇,他們的心靈世界。這樣的生活形態是瑣碎的、纏綿的,而不會是黃鐘大呂、激情四溢,但恰到好處地寫出西關人家本真的、原汁原味的生活,寫出西關人家的萬種風情。

比較上面提到的三部長篇小說,可以看出,作家在結構安排、人物設置、地域文化表現等方面是進行了精心的謀劃的。《西關小姐》是圍繞著女主人公若荷來展開的,線索較單一。《東山大少》主要史家父子三人為敘述中心,全篇以男性為主,帶出八位男性的故事,最后以一位女性的故事來收束,結構及人物關系已趨向繁復,呈現開放形態,如同桔子的剝開,頗見異趣。《羊城煙雨》圍繞著三戶鄰居人家來寫,羅家母女三人,盧家父母及兩兄弟,江家母子,由此帶出海內外關系,城里鄉下關系,三姑六婆、親親戚戚關系,如西關的街巷里外通連,又四處輻射出去。全書的結構又分上下兩部分,分別以姐姐雨芊和妹妹雨荇的角度來書寫,形成對比式結構。所以,《羊城煙雨》更見飽滿,顯示出作家創作上的日益成熟。圍繞三家人而羅織故事的結構,頗有《三家巷》的神韻,是新時期的“三家巷”。

一部小說,除了精彩的故事、跌宕起伏的人物命運之外,必然還有文化上的哲學上的蘊意,使之成為作品的“魂”。《羊城煙雨》的“魂”就在于街市草民的堅韌的生命力,在于他們對待生活的態度,在災難和不幸面前表現出來的善良、寬容、豁達和勇敢,在于他們對良知和人性的頑強守護。作品中的女性形象尤為成功,尤其是雨媽和雨芊雨荇,集中了作家的人物理想,美麗,端雅,堅強,智慧,大氣,是為人處事看似隨和,云淡風輕,內心卻是不輕易妥協、十分驕傲,寧愿被傷害百次,也不去傷害別人,不愿別人憐惜自己身上的傷口,卻獨自驕傲地舔抵內心的傷口。她們用心承諾,用心相守,氣質何其高貴,就像傳統西關里,滿城爭賞的素馨花,素樸,潔白,散發出淡淡的清香。她們讓作品流溢出詩意,讓作品粵味濃郁,呈現出南國的氣派。

對這部作品,我不能以流俗的方式去評頭論足,也不能冒充行家去導讀。道理很簡單,誰愿意在欣賞電影電視時,有人不識趣地透露劇情,或者在旁邊不停地聒噪呢。我只能拉扯些閑話,權作資料,聊供補白。

梁鳳蓮說她希望她書寫廣州的文字“有溫情和暖意”。我以為她是做到了。她的書寫,成為這座城市的本土文學符號,讓時間回流,讓記憶充滿粵味,并且充滿了溫情和暖意。

2016年初冬于穗

城市故鄉的悲情書寫——讀梁鳳蓮的小說《羊城煙雨》

張麗鳳

一直很好奇執著于日常生活的廣州人面臨非日常化的時代時,會是怎樣的情景。直到有一天讀到梁鳳蓮的散文《情語廣州》,竟有一種發現新大陸般的激動,她不動聲色地回憶自己的長輩在政治年代的生活,讓人體味到廣州人在時代風云下的努力與堅持,這在以往的廣州作家筆下是極少見到的。于是禁不住在給她打電話的時候特別地談起這一點,她告訴我可以看看她新出的小說《羊城煙雨》,這時候我知道她是認真的了,也明白散文“情書”式的表達已不能滿足她的需求,她要實實在在地表現廣州的故事與人物,她要切切實實地描畫出時代的影子,從學者的學理研究到散文的抒情描寫,而今是小說的豐滿演繹了。

《羊城煙雨》以兩姐妹的命運為線索,勾勒出廣州大半個世紀的面貌。與她以往的小說《西關小姐》、《東山少爺》相比,結構上并沒有太多的創意,但她地方志式的都市書寫方式及對孕育于日常生活中的廣州精神的挖掘與表達,都使這篇看似單薄的作品有了充足的分量。她的這種纏綿而細碎的書寫,就像走進市井小巷,于斑駁的路面和清幽的屐聲中尋覓時間的光影,歷數陳落在城市底部的佳釀,讓老廣州的精神如醉人的陳釀一般散發出濃郁誘人的清香。這種深入而細致的體味與書寫,非敏銳而地道的廣州人,是難以完成的。在她的小說中,我們不僅可以看到廣州幾十年的變遷,更看到了幾十年前廣州人在動蕩時代中表現出來的那種溫情與善意,正是這溫情與善意,讓廣州成為一個有溫度的城市,同時也讓歷史有了一抹暖色。

對于故鄉,我們以往習慣了言說鄉土,卻對城市作為故鄉之于個體生命的意義少有談及。莫言說“作家的故鄉并不僅僅是指父母之邦,而是指童年乃至青年時代生活過的地方。”城市作為現代文明的產物,其瞬息萬變的速度往往讓人忘記它的恒常,因此城市里的故鄉情懷與情結遠不如鄉村故土來得厚實而綿長。然而,當二十世紀的作家們站在城市的一端對鄉土頻頻回眸書寫故鄉的落后與破敗,今非昔比之時,城市中的作家也早已伴隨著城市的發展對舊城產生眷戀了,城市的急速變化往往帶給人更多的惆悵與不安。“很多事情都以無可奈何的速度被遺忘,寫下來似乎就是抗拒被淹沒的一種方式,我祈求很多有意思有價值的東西能夠被挽留下來,被存放起來,作為我們生存過、經歷過、甚至是感受過、被啟迪過的物證。”梁鳳蓮直覺地提出城市里的故土情結,以滿溢的情分書寫著廣州過去的歷史。

在小說中,梁鳳蓮不厭其煩地敘述著每一條街道的歷史,猶如勾畫出城市的筋脈一般,以地方志式的方式記錄每一條街道和每一棟建筑每一種吃食,循著作家的敘述,你似乎可以穿梭到城市的過去,而這也成為作家尋訪城市故土的一個路徑。如惠福路上的店鋪“什么東西都有得賣,有冰室,有柴煤店,有糧店,有雜食店,有五金店,有粥粉面店……旁邊的五仙觀幾乎被兩溜臨時搭建起來的房子淹沒了”。再如“華僑酒店是專門用來接待港澳同胞以及外賓的。廣州交易會期間是一房難求,而平時閑日則以回鄉探親的港客為主,大多是順路返珠三角四鄉時在廣州宴客逗留。”“第二次羅虹太太回來,住在人民南太平橋對過的老字號新亞酒店。那是民國時期仿西式的建筑,有大理石的飾面和雕花的卷檐,一根根羅馬柱撐起環廊圓拱的騎樓,在人民南和西濠二馬路口顧盼自得,很是威勢。朝前走就是珠江邊的西堤,拐個彎就是街景最似香港最熱鬧的地頭西濠二馬路了,”一般的讀者定會對作家這種地方志般的描述感到一種負擔,但于作家而言則如話家常,且有些樂此不疲,正如她講到西濠二馬路,是為了說明與改路一起存在的一種生活方式,“又是酒店飯店西餐廳大排檔,又有電影院舞廳酒吧,前面的大同酒家增加了駐唱的流行樂手歌星,門口總有人排隊等位,所有商鋪人流的涌動,總是從夜晚開始,這里是廣州的不夜天,這一帶的夜晚從不清凈。”而對于地方風物的吃食,作家更是以一種難以掩飾的興奮給予介紹:“好的面條選用上等面粉,用雞蛋按比例搓勻后,用竹升即擔杠反復彈壓,就會有吃起來的韌性,也就是彈牙的感覺。云吞面的餡要用鮮豬的后腿肉,按瘦八肥二的比例,這是爺爺說的,加鮮蝦仁、雞蛋黃、調料拌和為餡料,云吞皮則其薄如紙,一兩面團可以開出二三十塊皮,煮熟呈鮮肉色。云吞面的上湯,以大地魚、蝦子、冰糖熬制,食時先喝點面湯,對,先飲啖湯,然后再品嘗面條和鮮蝦云吞,湯底必須澄清透徹,鮮香撲鼻。這樣吃完,你一輩子都會最愛吃這種面,一世人都忘不了。”地方風物志的書寫滿溢著作家對廣州的熱愛,細致入微的日常回顧,則呈現了這座城市的風情,也讓讀者更真切地感受到老廣州的生活溫度。這種書寫方式與作家表述故土情結的方式緊密契合,她認為“城市的真相,城市的溫情與暖意,實在是細枝末節”。

梁鳳蓮《羊城煙雨》的價值當然不止是這種平常年代地方志的風物描寫,更在于對時代風云中廣州文化性格的發掘與表達。以往我們習慣于將廣州概括為“一座實實在在的平民之都,生活之都”,卻極少將他的平民性與生活性提到一種生命價值的層面。其實,廣州作為一個“最生活”的城市,其文化與哲學都蘊藏在不聲不響的日常生活中,他們于認認真真勤勤懇懇的生活中踐行著一種另類的“詩意棲居”:他們將萬物煲于老火靚湯之中,依天時而物盡其用;他們將人生的況味置于功夫茶的繁瑣工序中,于苦澀與甘甜里體察人生;他們熬制濃濃的涼茶讓身體肌理與濕熱的氣候和諧相處;即便是諸多吃食,他們都頗為講究吃物之本味。倘非不是地道的廣州人,很難咂摸出廣州人的生存智慧。梁鳳蓮作為地道的廣州人,一改廣州人行事低調的習慣,以學者的深刻和作家的敏銳,對深藏于廣州肌理的文化給予挖掘,在日常中尋索出生存的哲學意味來。

在中國傳統文化中,人格的精神教育歷來占據主流,而對生命中的物質需求是持漠視態度,富貴不能淫、貧困不能移,伯夷叔齊寧死不食州粟等都是以人格的高貴與硬度抵御物質的誘惑。然而大部分人卻禁不住物質的考驗,這幾乎是一種最基本的動物本能,是生命本身的一種呼喚。所以在幾近畸形的革命年代,在人人餓著肚皮仍然高喊革命的時期,梁鳳蓮卻注意到廣州人的特別之處——他們尊重生命最本真的感覺,肯定了物質貧乏對人的摧殘不亞于精神的苦痛。同樣地吃憶苦餐,雨芊則在精神的苦痛深處更體會到了物質對人的摧殘,“我知道爸爸為什么會消失了,為什么會逃港了,身體的苦和精神的苦是一樣難熬的,腦袋受的苦是一種天天磨人的壓榨,而身體受的苦,比如沒飯吃,比如吃糟糠之類,那簡直是直接的受罪。我明白的,我們都不要太責怪爸爸。”這種看似普通的問題實際上極為重要,甚至比上世紀八十年代喊出“愛是不能忘記的”還讓人深思,因為它挑戰的是以往過分注重精神層面的傳統。

與在革命年代肯定吃相同,梁鳳蓮還發現廣州人對穿有著自己的要求。在全國男女穿的一片灰暗,女性多把頭發剪成“革命頭”時,廣州的女性依然以一種精致保持著生命的一種自覺。雨媽在十分艱辛的生活中,時刻不忘記在細致的裁剪中盛放自己的心思,紓解被壓迫的神經,這種生命本能的自我調適卻蘊含著生活的真理。正如作家所言,“回望那個時段,整個國家都經歷艱難和波折的日子里,個人的一系列遭遇,也見證著歷史的變遷與更替。女性的生存技能,比如縫紉、編織、刺繡之類,也許不過是生活中的一些零碎,或者說是人類經歷中一些散亂的碎片,卻足以讓有此所長的女性,學會了以最大的耐心,以平和的心態去面對自己所遭逢的那一種人生,去以最大的勇氣和掙扎,在平庸中想象美、幻想美、接近以至親手去模擬著編織美,彌合動蕩的人生世事中的滄桑和人世的世態炎涼,去串織好自己的生活片段和人生記憶,并且用柔韌的生命力,對其進行修補和升華,這是多么大度超然的生命觀。”與女性在一針一線中安放自己的生命不同,男性多的是一種變通與奮爭,如被時代拋出生活軌跡的蘇叔,就以能屈能伸的處世方式,在公私合營的非常時期也可以坦然地面對企業的巨變,順勢而為在黑市中小心經營自己的日子,爺爺幾經波折依然恢復了抗爭生活的力量,雨爸和久哥則是冒著生命的危險逃到香港尋覓更好的生活……他們每一個人都沒有因為生活之艱難而輕易地選擇放棄,而是隱忍倔強地和生活進行抗爭,“先活著先活下來才是頭等大事”是他們對生命的一種珍重。

正是因為廣州人對自我生命的尊重和對日常生活的肯定,使得革命時代的廣州也散發著日常生活的溫馨,少了劍拔弩張的戾氣與以革命為名義的變相欺壓。如街道主任陳姨,雖說她是從大工廠里轉過來的,根正苗紅,但卻一點兒不像以往作家筆下寫得那么兇神惡煞,而是一個菩薩心腸的鐵姑娘形象,“但凡碰上沖洗街道、滅蚊熏蚊行動、政治學習開會著急”她都是“把褲腳衣袖一挽,就整一個鐵姑娘女民兵的形象。”而“對管轄范圍內的那幾類分子,還是以教育為主,并沒有過人的刻薄或者刁難”。其他普通的鄰居街坊,也絕沒有斷絕關系乃至互相揭發的瘋狂,相反還會互相照拂。如小說中寫的“雨媽只要下班了回到巷子里,人就放松了,盡管家境如此不堪,可街坊們沒有歧視,亦沒有投石落井,彼此都是捧著自己的日子自己的飯碗好好地過、淡淡地過,彼此觀照,互享有無。倒是雨媽那一手女紅的手藝,剪裁補縫的能干巧手,贏得了大家的尊重和善待,她的肯吃虧肯幫忙,更是讓大家都對這個男人發落在外不在家的小家庭,接著男人又失蹤了沒音信的不幸,充滿了關心和照拂。”(36)“捧著自己的日子自己的飯碗好好地過”的一“捧”字,將時代的艱辛與個體的努力展現得活靈活現。

在殘酷的歷史面前,廣州人的堅韌與變通,他們的細致與溫情都成為民族精神的另一個向度,其尊重生命、努力生活的姿態成為一道亮麗的風景,撫慰著人們受傷的靈魂。

梁鳳蓮作為一個本土文化的研究者,其創作無論是散文還是小說都有明確的“詩言志”的追求,即她要在通過文字淬煉出嶺南本土文化的精華,挖掘廣州文化的精神,記錄廣州的歲月。《羊城煙雨》正是其試圖“通過凝視的透明減輕命運的重負”,完成對城市故鄉書寫的重要嘗試。“我的寫作就在我出身居停的地方,那個祖輩人命定的城市,那個不是遠方的城里,不是城里的這個角落就是那個角落,不是老區的街巷就是新區的小區,我只是在這座城市的眼皮底下,在痛楚或歡愉的旁邊,在虛無與想象中,守候著城市與人的前世今生。”然而,在一個商業大都市以文學的方式守候生命中的故鄉,顯然是充滿悲情的,這不僅在于城市日新月異的變化,更在于都市人對精神原鄉的一種漠視與遺忘。

梁鳳蓮在《羊城煙雨》中對城市故鄉的書寫探索是一種開拓,也是一種限制,過分地拘泥于日常瑣碎的敘述使她的行文稍顯繁瑣拖沓,地方志式的都市書寫方式亦有待提煉,以寫出廣州地標性的地名。然而,不管怎樣,其對城市故鄉的書寫具有一種前瞻性的價值,尤其當我國步入城鎮化發展而城市的同質化越來越嚴重時,書寫個人生命中的城市故鄉,是對現代都市人精神家園的一種尋找,更是對城市精神的塑造。梁鳳蓮在小說中對廣州人生命品格的描述以及日常生活精神的挖掘,不僅展現了歷史革命時期的廣州風貌,還在革命與日常中升華了廣州精神,提升了廣州城市故鄉的精神品格。