標(biāo)題

標(biāo)題

內(nèi)容

首頁 > 粵評粵好 > 批評進(jìn)行時(shí)

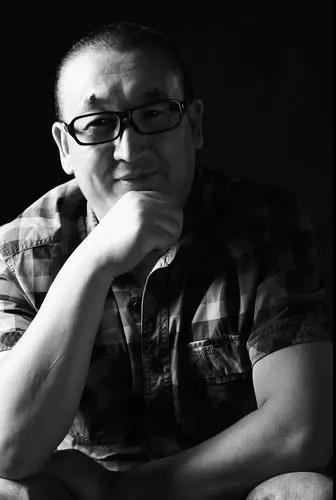

陳繼明 | “我心狂野,我手精微”

更新時(shí)間:2020-08-06 作者:華靜來源:蘭州日報(bào)

在讀者和作家之間,作品是溝通的載體,同樣作為一本小說,讀者跟作家對小說的理解往往是不同的。記者以讀者的身份采訪了著名作家陳繼明,聽他娓娓道來自己與小說之間的彼此成就與相互羈絆。

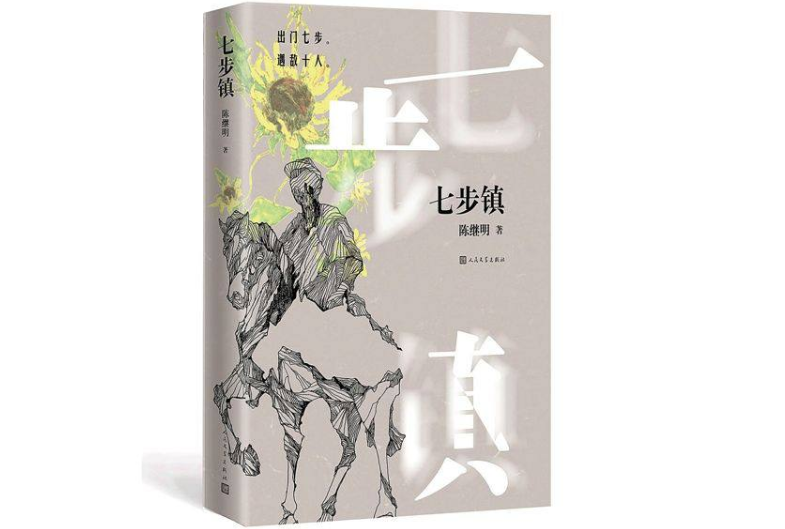

“小說里,有一種比深刻更深刻的東西。換句話說,小說的深刻不是對哲學(xué)、宗教、社會(huì)學(xué)、倫理學(xué)的簡單借用,小說的深刻另有奧秘,難以描述。”談起小說,陳繼明有一種“此中有真意,欲辨已忘言”之感。2019年5月,在第十七屆華語文學(xué)傳媒盛典上,陳繼明獲得了“年度小說家”殊榮。他說:“其實(shí)從那時(shí)起,我才開始認(rèn)為自己是一個(gè)小說家了,以前我只是個(gè)學(xué)徒,久久未能畢業(yè)的學(xué)徒。我的獲獎(jiǎng)作品是《七步鎮(zhèn)》,同樣我也認(rèn)為這是自己的畢業(yè)作品,寫小說這么多年,我認(rèn)為小說家實(shí)際上很難畢業(yè),這一回畢業(yè)了,下一回又將再一次成為學(xué)徒。小說家永遠(yuǎn)是學(xué)徒……”

陳繼明出生在甘肅省甘谷縣禮辛鎮(zhèn)陳莊村。談起他的家鄉(xiāng),陳繼明充滿了自豪與依戀之情。“‘陳莊者,文風(fēng)之地也’。家鄉(xiāng)有條清溪河,蜿蜒東去,直奔渭河。記得清溪河畔以前有梨園,梨樹遍地,綿延三四里。陳莊村民素有重視農(nóng)業(yè)、崇尚文化的傳統(tǒng),精于務(wù)農(nóng),喜愛讀書,無論貧富,都要送孩子出門求學(xué),可以說是‘不鄙稼穡,不棄筆 ’”。這里人杰地靈,自古就出過很多文人墨客,陳繼明也不例外,他小時(shí)候很喜歡書法,這個(gè)習(xí)慣一直持續(xù)到現(xiàn)在,對他后來的寫作也起著潛移默化的作用。陳繼明說:“魯迅年輕時(shí)字很一般,四十歲以后才變好。這個(gè)發(fā)現(xiàn)給了我寫好字的信心,我從小就跟隨家父練字,后來中斷了一段時(shí)間,最近十多年應(yīng)該說下了些功夫,每日臨池至少二三小時(shí)。而寫作對書法的影響也不言而喻。書法看似是‘小技’,但卻自有神藝,所謂胸中有丘壑,字中才可能有云中雷霆、山間清氣。”

談起何時(shí)跟寫作結(jié)緣,陳繼明說:“上大學(xué)的時(shí)候,我寫詩。大學(xué)畢業(yè)之后開始寫小說。三十歲左右,開始發(fā)表小說。寫小說,首先我覺得對自己有益,讓我能找到心中的寧靜。其次,我想把小說寫得更好,漸漸接近我心目中的‘文學(xué)理想’”。

每個(gè)“文青”在探索創(chuàng)作時(shí)期,或多或少都受到一些作家及其作品的影響。陳繼明說:“影響過我的作家有很多,我最早閱讀的外國作家是川端康成和海明威,這兩個(gè)人是我的啟蒙老師。他們讓我知道了什么是文學(xué)?什么是像文學(xué)的文學(xué)?什么不是文學(xué)?這兩位作家給了我一雙‘文學(xué)的眼光’。一個(gè)作家,沒有文學(xué)眼光,著實(shí)是可怕的。因?yàn)槿宋锏教幎际牵适碌教幎加校踔廖膶W(xué)也無所不在,如果沒有自己的文學(xué)眼光,寫作就是‘瞎折騰’。海明威為什么會(huì)寫《老人與海》《乞力馬扎羅的雪》,川端康成為什么會(huì)寫《古都》《雪國》《伊豆的舞女》,更重要的東西不在他們的文字里,而在他們的文學(xué)眼光里。”

熟悉陳繼明小說的讀者會(huì)發(fā)現(xiàn),他的作品有許多關(guān)于“疾病”的敘事,從肉體的病變、精神的隱疾到歷史的沉疴及時(shí)代的痼疾等都有著精微而隱喻的表述。陳繼明對這些人物看似不動(dòng)聲色的描寫,為讀者呈現(xiàn)出一幅幅極為復(fù)雜的心靈圖景,并由此而產(chǎn)生豐厚的意蘊(yùn)和諸多難以言說的意味。而《七步鎮(zhèn)》也有異曲同工之妙,它的源頭是《月光下的幾十個(gè)白瓶子》,是《一人一個(gè)天堂》,是《灰漢》,是《北京和尚》,是《圣地》。小說描述了男主人公東聲患了回憶癥,在四處求醫(yī)中遇到了女孩兒居亦,遇到了自己的前世,遇到了歷史,遇到了潛藏在婚姻失敗中、生活焦慮中的“我”。于是,他回到故鄉(xiāng),尋找“自我”,尋找愛的理由。由此,一本從自我出發(fā)的小說,來到了大西北這個(gè)廣闊的空間,牽出了百年中國歷史這個(gè)深邃的時(shí)間……

回顧這部小說,陳繼明認(rèn)為:“在我的創(chuàng)作史上,這本書是依賴虛構(gòu)最多的一次,它是長期思考和艱難構(gòu)思的結(jié)果。《七步鎮(zhèn)》最初是一個(gè)正面講述的故事,是一部家族小說的胚胎,所以一直很難寫下去。因?yàn)槟菢拥男≌f已經(jīng)多有杰作,我不可能寫得更好,我花了很長時(shí)間考慮,這個(gè)時(shí)代的長篇小說應(yīng)該怎么寫?一個(gè)在大學(xué)講臺(tái)上督促學(xué)生進(jìn)行現(xiàn)代敘事訓(xùn)練的人,應(yīng)該如何寫一部新長篇?我給自己的回答是,首先,這部小說最好用二三十萬字解決問題;其次,講故事,但不把‘講故事’視為平庸呆板八面玲瓏的借口;第三,別打算寫一部‘磚頭’出來,不要考慮怎么才能獲獎(jiǎng),怎么才能名垂青史,而要寫一部富有個(gè)人特征的小尺度的長篇,小,但深入,小,但有勇氣。所以我本人對這部書的評價(jià)是,它至少是一次以誠實(shí)為前提的寫作,我所說的誠實(shí),包括虛構(gòu)的誠實(shí)。一個(gè)人的經(jīng)歷再豐富,也無法支持一部長篇小說的創(chuàng)作。這部大張旗鼓地以傳記姿態(tài)進(jìn)行的創(chuàng)作,其實(shí)是我寫作史上最需要虛構(gòu)的一次,因?yàn)樘摌?gòu)同樣需要誠實(shí),換句話說,我對這部書的個(gè)人評價(jià)是,它不偽善、不矯情。”

記者問陳繼明,在小說創(chuàng)作中,最難拿捏的什么,什么是建構(gòu)小說的支柱?陳繼明說:“如果小說是由作者講述出來的,那么,在講述的過程中,作者除了使用了有形的語言外,還一定使用了另一種語言——無形的語言。什么是無形的語言呢?語氣就是一種無形的語言,或者是說由文字構(gòu)建出的氛圍。由此我想到了一個(gè)詞:權(quán)衡。甚至我認(rèn)為‘權(quán)衡’比‘推敲’更準(zhǔn)確,尤其用在小說語言上。小說——它有更多的字?jǐn)?shù),更大的容量,更復(fù)雜的語境,所以,小說中的任何一個(gè)單一的詞語和句子,必然要更多地接受篇章、語境、上下文和寫作意圖的規(guī)定和制約。體現(xiàn)在作者的寫作行為上,就是權(quán)衡。權(quán)衡每一個(gè)詞每一句話。不僅權(quán)衡此處,更加權(quán)衡彼處。此處用什么詞,常常由彼處決定,明處用什么詞,常常由暗處決定。一個(gè)詞一句話不再單單是它自己,更是它和別的詞與句的微妙關(guān)系、潛在關(guān)系和隱秘關(guān)系。一個(gè)詞、一句話不再只是原有的意思和字面意思,更是新生的意思,待定的意思,相加的意思,相減的意思。有時(shí)還是殘缺的意思,相反的意思。所以我認(rèn)為關(guān)于“權(quán)衡”這一點(diǎn)是最難拿捏的。而建構(gòu)小說的支柱我認(rèn)為是邏輯,小說是用邏輯寫成的,每次創(chuàng)作都是一次內(nèi)在邏輯的構(gòu)建過程。當(dāng)然不是任何既定模式的邏輯,而是用令人耳目一新的邏輯。如果一部小說是一條河的話,那么作者就像是溺水者,他會(huì)在其間掙扎、糾結(jié)、痛苦,也會(huì)抗?fàn)帯⑻剿鳌⒓敝猩牵侵灰茏プ?gòu)建巧妙的邏輯系統(tǒng)這根救命稻草的話,就能成功脫險(xiǎn),逆襲這條暗涌湍流的河流。”

記者了解到,陳繼明不僅寫小說,也寫詩,他的詩和小說一樣,看似不經(jīng)意的語言中透露著讓人驚艷的妙處,說起小說與詩之間的關(guān)系,他說:“小說語言的基本特征是平和,勻稱,世俗,詞語的大小、含義、色彩,要接受更復(fù)雜的修辭和意圖的制約。小說語言拒絕成為詩,拒絕像詩一樣精致、濃烈、箴言化。假如說,詩是寫語言的,那么,可以說,小說是寫語氣的,是讓緊張的東西變得松弛。或者說,小說用松弛表達(dá)緊張。小說家的松弛,應(yīng)該是故作松弛的。‘故作’二字,可能就是小說的最大秘密。比如魯迅的故作松弛,博爾赫斯的故作松弛,再比如《紅樓夢》的故作松弛,《百年孤獨(dú)》的故作松弛。”

“觀察人的苦悶、鮮血和臨終的呻吟,會(huì)使人變得謙虛,使人心變得纖細(xì)、明朗、溫和。”三島由紀(jì)夫在《金閣寺》中的這句話,是陳繼明寫作的精神支撐。回溯自己的寫作之路,陳繼明從容地說:“寫作好像是一門玄學(xué)。先存在于你的意愿中,然后,才有可能訴諸文字。但是,好作品,更有可能在寫的過程中出現(xiàn)。我翻看日記,看到了多年前的很多構(gòu)思記錄。有些最終完成了,有些始終沒動(dòng)筆,有些已經(jīng)記不清是什么樣的一個(gè)故事了。那些日記本,就像造物主所畫的草圖,和后來造出的萬物之間,有些聯(lián)系緊密,有些大相徑庭,有些僅僅是草圖而已。我記得作家卡爾維諾曾說過:‘但愿有作品在作者之外產(chǎn)生。’我也想試試,一部小說,一些文字,從‘我之外’產(chǎn)生。現(xiàn)在,我比以往任何時(shí)候都熱愛創(chuàng)作,熱愛生活,我用寫作把簡單的自己和豐富的世界聯(lián)系起來,讓我由虛無變得充盈。寫作時(shí)的我一切在手,又在心,我心狂野,我手精微,即使寫片言只語,也需要一種遙遠(yuǎn)的光芒照亮前路。”(蘭州日報(bào)社全媒體記者 華靜)?