標題

標題

內容

楊璐臨 | 永不泯滅的“這情感”

更新時間:2022-02-07 作者:楊璐臨來源:文藝報

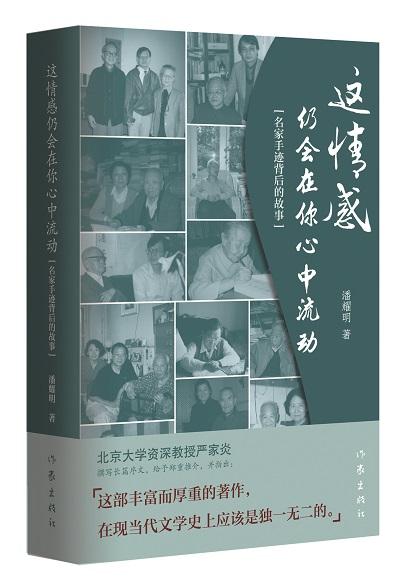

近日,香港著名作家潘耀明先生撰寫的非虛構文集《這情感仍會在你心中流動——名家手跡背后的故事》(簡稱《這情感》)由作家出版社出版。全書共36萬字,加上插圖、手稿、書畫、信札的影印圖片等,洋洋灑灑454頁紙,配以墨綠色的裝幀設計,儼然一座精美厚重的人文知識和精神寶庫。翻開細品,其真摯豐沛的文人情感、跌宕起伏的文壇軼事、多元開闊的國際視野紛至沓來,仿佛一支古樸悠揚又時尚靈動的曲樂,時而雄渾闊遠、感天泣地,時而低回沉郁、婉轉哀愁,讓人應接不暇、嘆為觀止,又邈思顧盼、欲罷不能。

真摯豐沛的文人情感

古語有言:“詩緣情”(《文賦》)“詩者,志之所之也,在心為志,發言為詩,情動于中而形于言”(《毛詩序》)“綴文者情動而辭發”(《文心雕龍》),可見“情”自古在文學創作中的重要地位和作用。從文學生產機制而言,“情”構成作品的重要來源;從文學接受角度而言,“情”又構成作品審美的重要組成部分,正是其中蘊含的真情實感激發讀者內心的波瀾,引起思想與情感的共鳴。《這情感》以“情”為脈絡主線,貫穿連綴76篇散文隨筆,展示了中國現當代名家大師們真摯豐沛的情感世界。

對祖國的忠貞熱愛。文中訪談記述的對象不少是新中國成立前即已成名的文學大家,他們受五四新思潮的洗禮,在戰火紛飛的年代目睹并經歷國破家亡、顛沛流離的苦楚和辛酸,有的還參加過愛國救亡運動(如老舍、冰心、俞平伯等),“文革”時期先被批判后又復出,雖然歷經世事的滄桑巨變、人生的沉浮歷練,并遭受個人的屈辱和傷痛,歸來已是古稀之年,卻始終保有對祖國母親的熱愛。正如著名愛國詩人艾青的詩句所言:“為什么我的眼里常含淚水?因為我對這土地愛得深沉……”1980年,已屆七十的艾青在寫給潘耀明的詩句中仍豪氣干云:“若火輪飛旋于沙丘之上,太陽向我滾來。”滿懷對中國未來的希冀和信心。

對文學的堅守向往。文學創作既有天賦的成分,更離不開后天的勤奮努力,而一代大師的誕生,背后往往是常人難以想象的堅守付出。比如俞平伯二十出頭即完成了著作《紅樓夢辨》,后來受到批判仍未放棄,歷經70春秋終成享譽海內外的紅學大師。年屆八十的蕭乾和夫人文潔若毅然肩負起翻譯世界名著《尤利西斯》的重任,經過4年異乎尋常的艱辛付出,終于完成了這項浩大工程,成為文學史上的一段勵志佳話。

對生命的虔誠敬畏。文學的功用,往往被認為在于對人的感化教育,而感化教育的力量很大程度來自于對生命的虔誠敬畏。如被稱為“人民作家”的巴金,始終把“真”與“善”奉為圭臬,堅持“忠實地生活,正直地奮斗,愛那需要愛的,恨那摧殘愛的”。“文革”后,面對自己犯下的違心之失,巴金敢于直面歷史,剖析自我。巴金逝世后,潘耀明將這一噩耗轉告時在英國的金庸,對方在悼念文章中表達了對巴金人格和作品的深深敬意,對其道德文章《隨想錄》更是推崇備至。

誠然,“這情感”也是潘耀明的情感,其中既有對中國文學的崇敬向往之情,也有對前輩師友的崇拜仰慕和感恩銘記之情,以及對文化事業的堅守奉獻之情。由此我們看到撼動人心的錦繡文字、如若珍寶的書信札記、富足遼闊的精神世界和屹立不倒的精神豐碑。這是文學帶給潘耀明的饋贈,也是文學帶給我們的饋贈。

跌宕起伏的文壇軼事

非虛構人物傳記在中國文學具有悠久的傳統,《史記》的“本紀”“世家”“列傳”等即被認為是中國傳記文學的開端鼻祖和優秀典范。《這情感》雖不在紀傳,但如副標題“名家手跡背后的故事”所言,記載了不少雅趣軼事、異聞奇錄,它們相輔相成、相得益彰,從不同視角和側面勾勒出30多位名人大家的精神肖像和神采氣質,這也是該書的主要魅力和趣味之所在。

提起文人雅趣,往往繞不開琴棋書畫,中國現當代文學大家自然也不例外。比如沈從文、俞平伯、汪曾祺等都是文人、作家兼書法家。老舍的愛人胡絜青在創作之余,還是一位造詣頗深的畫家。“童話詩人”顧城不僅詩藝超群,還擅作畫,且天馬行空、不拘一格。筆者在講述這些雅聞趣事時,并非旨在志異,而是與其創作、品性等結合,以探求文學藝術與為人處世的內在關聯和隱秘。如胡絜青的習畫之路培育了她藝術家的道德規范,成就其高雅純潔的生活情趣和老實低調的做人原則。顧城的畫作和其詩作、為人一樣,追求至純至真,體現了對現代主義的反叛,也暗藏了和現實世界不可調和的沖突矛盾。兩種截然不同的志趣習性映照了南轅北轍的命運走向:一個淡雅如菊安享晚年,一個黯然凋零并給身邊人留下無限傷痛,足以為后人所深思。

除了寫意純真的一面,還有人物的坎坷遭遇。比如顧城在新西蘭為求生計飼雞賣蛋,因被鄰居投訴當局而收到養雞禁令,后來竟充當劊子手日殺百雞,對此文本都予以如實記敘,且始終保持平穩克制的筆調,讓人物的窘迫無奈和無助蒼涼得到恰到好處的呈現。于是,樸實的文字也具備深刻的力量,平凡的語詞也泛起內心的波瀾,在大時代背景下踽踽獨行、飄然卓立的“人”的形象躍然紙上。固然,這些跌宕起伏甚至離奇的情節里,也不乏作者的痛心喟嘆(如對于顧城殺妻自戕的悲劇),但敘述筆致從不越軌偏廢,此又見作者深厚的文學功底和對人性的體察洞徹。

多元開闊的國際視野

憑借獨特的地域和區位優勢,香港一直是中國政治、經濟、文化發展的重要陣地,也是中西文化交匯的重要窗口。黨的十一屆三中全會后,中國的社會經濟發展迎來了春天,文學的對外交流和發展也迎來難得機遇。一方面,不少內地作家應邀赴港或經港赴境外交流,如“美國愛荷華國際寫作計劃”“新加坡國際文藝營”等,與香港結下不解之緣。另一方面,香港的出版傳媒界人士也有機會來內地訪問交流,這些都為潘耀明的拜訪之路提供了便利、打下了基礎。

潘耀明生于福建省南安縣,10歲隨母親前往香港生活。中學畢業后進入報業工作,歷任《海洋文藝》編輯,香港三聯書店編輯部副主任、副總編兼董事,期間赴美留學并取得紐約大學出版雜志學碩士學位,后受聘于金庸掌舵的《明報》系統,擔任《明報月刊》主編長達27年(期間追隨金庸策劃文化雜志,后重返《明報》)。長期的編輯出版生涯培育了潘耀明多元開闊的國際視野,金庸“承傳文化薪火”的理念更對其產生深遠影響。加之自身對中國作家作品的長期關注,多年來身處世界經濟貿易中心,始終堅持傳承與發揚中國文學和中華文化。

在結識拜訪文學大師之路上,潘耀明不僅是編輯,還是晚輩、學生、朋友。在他們訪港或經港期間,潘耀明常常陪伴左右,身兼導游、講解員、攝影師等多重身份,其熱忱常常讓作家們感動不已。不僅如此,潘耀明還具備極高的文學修養,并深諳書法、繪畫等藝術門類,每每論及頭頭是道,這也是作家們與之鴻雁不絕,并紛紛把自己的文章書稿托付發表的重要原因。對于這份信任和重托,潘耀明視若珍寶,并通過自己在出版傳媒界的人脈資源推廣傳播,讓讀者有幸目睹大家們的風采。如巴金的《隨想錄》(繁體字版)、卞之琳的《雕蟲紀歷——1930-1958》(增訂版)皆是他在香港三聯書店時出版的,經由其編輯發表的文章更是不計其數。

如今,《這情感》里的大師巨星們多已隕落,曾經青澀內斂的文學青年也已年屆古稀。然而,作為《明報月刊》總編輯兼總經理,兼任香港作家聯會會長、世界華文文學聯會執行會長等職務的潘耀明,依然活躍在國內外各種文學現場,為國際文化交流事業奔走鼓呼。面對應接不暇的采訪訪談,他總是溫文爾雅、笑容可掬,盡顯中國文人敦厚儒雅、恭敬謙卑的風度氣質,仿佛還是文學道路上孜孜矻矻、奮發以求的青年。是的,縱使時光飛逝、物換星移,但大師風采仍在,少年之心依舊,正如潘耀明的筆名“彥火”一樣,“這情感”激情似火又溫暖如春,向世間展現許多美好,呈現無限希望。