標題

標題

內容

作家陳繼明:文學需要一種“迷人”的能力

更新時間:2022-11-13 作者:黃楚旋來源:南方+

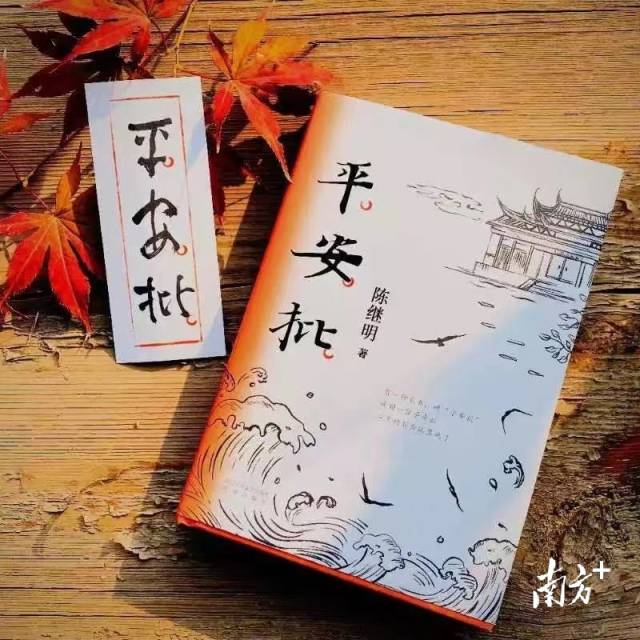

近日,中央宣傳部對第十六屆精神文明建設“五個一工程”入選作品名單進行公示,由北京十月文藝出版社、花城出版社出版的長篇小說《平安批》入選“優秀作品獎(圖書類)”。此前,《平安批》已先后獲得“2021中國好書”、2021年度人民文學獎長篇小說獎等多項榮譽,備受全國文學界關注。

2019年10月,作為廣東省作協“改革開放再出發”深扎創作活動的作家之一,作家陳繼明赴汕頭掛職,以澄海區隆都鎮前美村為駐扎點,圍繞“僑批”開展創作。而《平安批》實際上是這位外來作家創作的關于南方的第一部長篇小說。出生于西北、在珠海生活十余年的陳繼明,與地域特色濃郁的潮汕地區碰撞出了怎樣的火花?本期“大家訪談”專訪陳繼明,聆聽他的創作故事。

為小說苦心編寫幾十封“百年僑批”

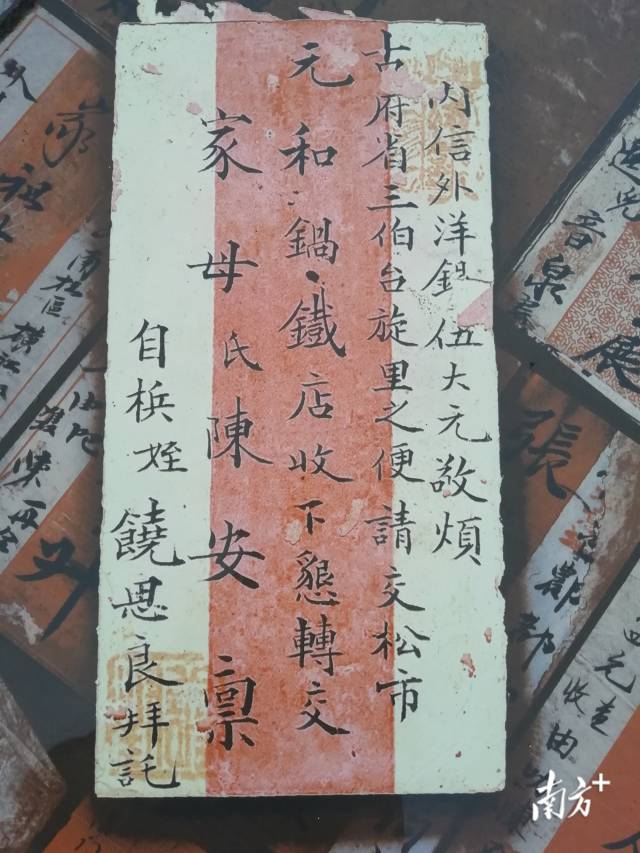

“祖母大人懿鑒:敬稟者,上月初七日收到祖母大人親筆回批,再三捧讀,不忍釋手,祖母大人字字娟秀,真力彌滿……”

這是陳繼明在2020年的一個夜晚提筆擬寫的一封“僑批”。這封批信的時間被設定在1916年,為《平安批》主人公鄭夢梅從曼谷寄回潮州家中的新年批。書中,他肩負起重振家業的使命,在人漸中年之際,只身闖蕩南洋,飽讀詩書、文質彬彬的他也意外成為一名“寫批人”,將自己乃至其他華僑的骨肉親情與異國境遇寫得細膩動人。

珠海僑批博物館中展示的僑批

像這樣出自他的手筆的“百年僑批”,書中還有幾十封,海外見聞、鄉情關切浮現紙上。附錄中“依蕓家的番批”部分,更是力求“只用批信講故事”,只有來批,沒有回批。每寫一封信,陳繼明都要再三琢磨,既不能太文雅,也不能太俗常,必須寫出原汁原味、還帶著“潮汕氣味”的古典批信來。

古典,是陳繼明在《平安批》中規劃的風格,他希望這部作品更強調中國特征,擺脫歐化影響,讓語言更質樸、簡略,更能體現漢語之美,總體意蘊符合中國美學。“平安批”的名字背后,也潛藏著潮汕人民強烈的家族意識與血脈親情:平安批是“番客”在南洋上岸后發給家里的第一封批,百年以前,在海上漂泊兩三個月,除了海盜、風暴、瘟疫,還有種種難以預料的突發災難,最終有機會寄平安批的人,往往只剩下十之三四。也正因此,每一封平安批往往都蘊含著華僑在外打拼的艱難不易、家鄉親人的牽腸掛肚。

故土鄉愁、尊嚴自立、遷徙流浪……一個個宏闊主題,通過一封封僑批“側寫”,描摹出海外潮汕人的拼搏奮斗,道出他們濃烈的家國情懷與民族大義。在陳繼明看來,這些宏大主題并不是預先存在等著作者去發現或者證明的東西,往往是在寫作過程中才自然流露,并和其他一些相關命題一道發生“相互作用”。

“小說不表達任何單一主題,一部優秀長篇小說就像一個球體,是圓的、飽滿的、反歸納的。”他說。

“從零開始”創作南方故事

陳繼明出生于甘肅,自1982年開始發表作品,曾擔任雜志編輯、寧夏文聯專業作家、大學教師、寧夏作協副主席等職,2007年調至珠海執教,在某種程度上,寫作幾乎是“從零開始”。

陳繼明

在他看來,認同一個地方,至少需要五六年的時間,方可以動筆寫作。因此,在珠海的前幾年,他基本沒有動筆。當他重拾寫作后,主要也還是寫西北故事,偶爾寫一些南方故事。

陳繼明告訴記者:“寫《平安批》的時候,我已經不知不覺克服了隔膜和恐懼,雖然對潮汕仍然很陌生,但十幾年的南方生活讓我對南方的特質、南北的差異有了一定的思想準備。”

由此,一抵達汕頭后,陳繼明立即埋頭潛入浩如煙海的本地文史、風俗研究書籍資料中,還與前美村里一戶陳姓人家同吃同住3個月,全身心沉浸在當地人的世界里。他嘗試潮汕的生腌、魚飯,感受村民所說的鮮和甜;也了解一斤大米的價格、一座“下山虎”(編者注:潮汕最為常見的民居形式之一)的造價,儼然成為一名關心柴米油鹽的“水客”(意為“在水上跑生活的人”)。這段深入生活、細心觀察的經歷,使得他筆下如水一般流淌出“那些老番客的眼光,往往像一條再也不愿回到大海的舊船的眼光,有說不盡的滋味”的句子。

“從根本上來說,任何一個作家的生活和經歷,在寫一部長篇小說的時候,都是不夠用的。”陳繼明認為,陌生的環境、生活是不足懼的,任何一個作家,在漫長的寫作歷程中,難免要無數次面對“陌生”。而一部任何意義上的長篇小說,都遠遠大于一個作者的積累、經驗和知識。

他曾坦言,很多次都面臨寫不下去、完全不知道怎么寫的困境。然而,一切寫作難題都必須自己解決,往往是攻克難題的過程,才成就了最后的寫作。他相信,當真正的寫作開始的時候,并不存在兩種方法,只有一種,那就是排除萬難,調整進入最佳的寫作狀態。

在北京師范大學珠海分校藝術與傳播學院擔任教授的陳繼明,談起文學與創作時,往往帶著學術范兒。他引用博爾赫斯的話說:“迷人,正如斯蒂文森所說,是作家應該擁有的基本優點之一”,用于闡釋他對文學的理解:文學是語言,是心智,更是想象,需要一種迷人的能力。文學和生活息息相關,但迷人的文學往往來自個人。

《平安批》的寫作,讓陳繼明認識到了下實際功夫的意義。最近,在他進行了40年的文學創作后,他開始重新閱讀以前讀過的書、看過的電影。他希望,可以像人與人交談那樣,再一次與那些經典書目“對話”,從中發現生活、發現歷史,看到文學的所在,也看到寫作的更多可能性。