標題

標題

內容

張培忠 | 敢為人先唱大風

更新時間:2023-05-19 作者:張培忠來源:文藝報

2020年5月28日上午9時,廣東省作協在廣東文學藝術中心23樓召開《廣東文學通史》編撰工作務虛會。廣東省作協主席蔣述卓,中山大學中文系教授彭玉平、林崗、謝有順,華南師范大學中文系教授陳劍暉,暨南大學中文系教授賀仲明,廣州大學文學院教授紀德君等參加會議。

一、編撰“通史”的必要和困難

為什么要編撰《廣東文學通史》?我在主持務虛會時談到,這主要基于三方面的考慮:從古代到當代,廣東還沒有一部貫通的文學史,著手編撰此書,是事業的需要、時代的需要;助力粵港澳人文灣區建設,滿足學術界新期待,是工作的需要;為建設廣東文學館提供理論支撐,是展陳的需要。

怎么來編撰這部文學通史?其指導思想、起止時間、編多少卷、由誰來編、什么時候完成、需要多少經費,以及其他相關問題,都需要考慮。在務虛會上,大家圍繞上述問題展開熱烈討論,暢所欲言,集思廣益。

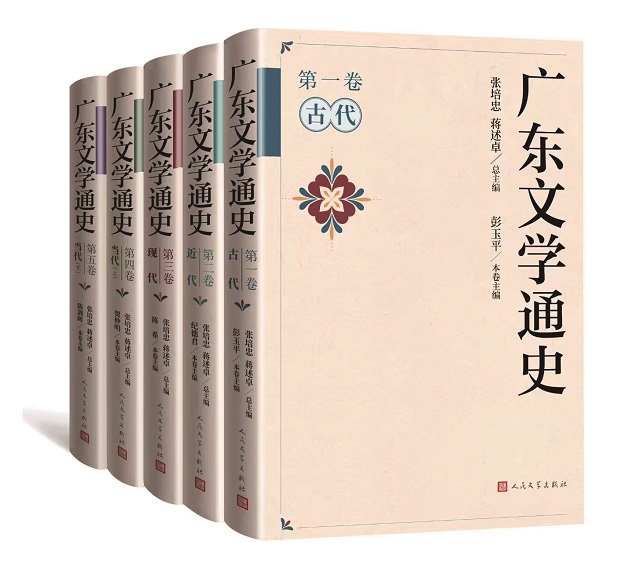

討論的結果,決定由我和蔣述卓擔任總主編,負責謀劃、統籌、推進通史的編撰工作。初步考慮編撰五卷,包括古代一卷(清代以前)、近代一卷、現代一卷、當代前三十年一卷、后四十年一卷。

在務虛會最后,我說,通史的編撰要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,站位要高,要有新的史料的發現、新的觀念的闡釋、新的體系的構建,要成為一部集大成、標志性的成果;編撰要精,標準、體例、作者都要從嚴要求,要提出新的框架,形成新的理論,突出當代意識、全球意識和精品意識;推進要準,要摸清家底,分步進行,倒排工期,三年完成。

當時新冠疫情正熾,正常工作、生活秩序受到嚴重影響,啟動通史編撰工作并非合適時機,更大的難題在于無經費、無團隊、無史料,如何開始這項浩大的工程?我們認為,文學通史撰寫,事關全省文學事業大局,有條件要上,沒有條件,創造條件也要上。

當務之急是解決沒有經費的問題。疫情期間,財政緊縮開支,強調要過緊日子乃至苦日子,正常開支尚且要有所壓縮,更遑論新增項目?遂翻箱倒柜,得悉香港知名實業家霍英東先生曾于1996年慷慨捐資500萬元用于支持廣東省作家協會辦公大樓籌建,后因省政府資金到位,僅使用部分經費用于購置設備和修繕。廣東省作協遂致函霍英東先生二兒子、香港霍英東集團行政總裁霍震寰,協商啟用霍英東先生捐助的資金,用于編纂出版《廣東文學通史》,并每年推出《廣東文學藍皮書》,助力粵港澳大灣區人文建設。霍震寰先生隨即復函表示支持,并肯定出版計劃“既傳承書香,亦惠澤后學,不僅能起到探源溯流,勾勒古今,闡幽發微之效,更有助今后地方文學事業之編修及發展”。

二、循序漸進推進編撰工作

經費落實后,各項工作遂緊鑼密鼓地開展起來。成立編委會、聘請學術顧問、確定總主編、執行主編、分卷主編,并委托分卷主編物色撰寫人員。

經過一年多的籌備,2021年7月21日,《廣東文學通史》編撰工作會議在嶺南文學空間舉行。編撰團隊全體人員參加,大家就該項文學工程的價值和意義、框架和體例、規范和要求進行深入討論。這也標志著《廣東文學通史》編撰工作正式全面啟動。大家談到,要堅持提高站位,切實增強撰寫《廣東文學通史》的責任感、使命感和榮譽感。堅持正確史觀,堅持守正創新,努力構建富有特色的話語體系。《廣東文學通史》的規模是五卷200多萬字,每卷的撰稿專家4人,加上總主編、執行主編、分卷主編,共20多人參與。專家各有所長,風格各異。但作為一部高質量的文學通史,要建立起一種機制,努力做到質量均衡、體現共識。按照計劃,2022年10月拿出初稿,2023年5月正式出版。以此時間節點制定任務書、時間表、路線圖。

2021年8月20日,我在嶺南文學空間主持召開《廣東文學通史》顧問、主編工作會議,并代表廣東省作協與各分卷主編簽訂撰寫協議。會議重新強調了編撰工作的指導思想和工作機制,確定每個月召開一次推進會,交流前期工作,明確下一步任務,群策群力、扎實有效地推進編撰工作。

2021年9月30日,《廣東文學通史》編委會工作會議在嶺南文學空間召開。會議原則通過《廣東文學通史》各卷提綱,明確要求各卷團隊以此為依據抓緊開展撰寫工作,并要求統籌好六種關系,即全國地位與地方影響的關系、統一體例與各卷側重的關系、“史”與“論”的關系、“點”與“面”的關系、“里”與“外”的關系,以及政治立場與文學成就的關系,推動編撰工作順利進行。

三、入史標準和地方特色

為使撰稿者在搜集材料、開展研究、撰寫稿件時有所遵循,執行主編研究提出通史的編寫體例、入史標準、結構類型,以供參考。其中對入史作家作了明確規定:廣東籍并長期在廣東生活和工作的作家及其作品、長期居住廣東的非廣東籍作家及其作品(當代一般5年以上)、古代北方流貶到廣東的作家詩人及其作品;入史的作家詩人,一般應有文集或專著問世,并在全國或全省有較大影響等。其他情形的則強調在地性,比如,唐朝文學家韓愈被貶潮州寫的《祭鱷魚文》、宋朝文學家蘇軾應邀撰寫的《潮州韓文公廟碑》,均屬于廣東作家作品;離開了廣東,創作的也非廣東題材,就不能算是廣東作家作品。

嶺南自古雖謂鴂舌蠻荒之地,卻也是最早得風氣之先。其文學與大漠西北迥然有異,也極大區別于江南水鄉。廣東文學的脈絡如何、特質如何、在全國大局上處于什么位置,這更是通史必須明確和把握的重大問題。為此,總主編、執行主編、分卷主編在2022年4月29日,又專門召開了一次務虛會,就廣東的文化邏輯、文學邏輯、理論邏輯,進行了一次深入的探討,初步厘清了廣東文學從受容到包容到交融的發展歷程、從邊地到腹地到前沿的進取精神、從雄直之風到慷慨豪邁到勇于斗爭的革命譜系、從海洋性到商業性到市民性的文學品格。這些品質是廣東文學區別于別的地方的文學的鮮明特色,必須盡量貫徹到通史各卷的撰寫中。比如“海洋性”的特質,從唐朝詩人張九齡詩歌《望月懷遠》的“海上生明月,天涯共此時”到當代作家杜埃長篇小說《風雨太平洋》等,無論是題材選擇、主題呈現,還是藝術塑造,都一以貫之地彰顯了這一基于地緣優勢而格外豐厚的文學資源。又比如,革命譜系中的廣東左聯作家,在現當代革命文學中占有突出地位。其中,左聯五烈士之一的馮鏗,是廣東潮州人,犧牲時只有24歲,卻創作了200多萬字的作品;左聯重要作家洪靈菲也是廣東潮州人,他創作出版了包括長篇小說“《流亡》三部曲”在內的大量文學作品,總計約400萬字,是無產階級革命文學草創時期的重要收獲。其中的一些作品散佚在外,撰稿者在尋找文獻、搶救文獻、消化文獻的過程,就是集腋成裘、提煉史觀、形成評價的過程。洪靈菲的作品涉及革命流亡、出國留洋等,行文中經過不同的地方,伴隨潮汕話、粵語、英文、南洋話,多種語言雜糅與異國風情形成的國際視野和革命敘事,便構成了近現代以來廣東文學兼容并包的創作特色和開眼看世界的文學自信。

近兩年,編撰團隊共召開13次會議,凝聚共識,討論提綱,切磋寫法。在學術顧問的指導下、在編委會的支持下,編撰團隊全力以赴、攻堅克難、夜以繼日,終于按照規定時間完稿,并在分卷主編、執行主編、總主編三輪統稿后,將齊、清、定的全稿于今年二月底送人民文學出版社出版。

四、為廣東作協成立70周年獻禮

美國詩人卡爾·桑德堡曾說過:“任何事情開始時都是夢。”撰寫廣東史上第一部文學通史,曾經是一個遙遠的夢想。如今夢想成真,可謂廣東文學界、學術界一大盛事。在整個撰寫過程中,廣東省委宣傳部給予高度重視和大力支持,學術顧問陳春聲、黃天驥、劉斯奮、陳永正給予悉心指導、把關定向,彭玉平、陳劍暉、林崗、紀德君、陳希、賀仲明等執行主編、分卷主編統籌謀劃、溝通協調、提出規范、督促落實。工作團隊陳昆、周西籬、林世賓、邱海軍、楊璐臨等事無巨細不厭其煩,保障有力。人民文學出版社社長臧永清、總編輯李紅強、社科部主任付如初等,嚴格把關,加班加點,精編精印,確保高效率、高質量完成出版任務。

今年是廣東省作家協會成立70周年。值此豐收之時和喜慶之日,通史的出版,可謂正當其時,意義重大。回想起今年元宵節過后,通史執行主編、第一卷主編彭玉平教授發來其剛剛完稿的第一卷緒論,并附“感賦”一首:“粵文一卷費思量,唐宋明清氣漸揚。百越古風深底蘊,融通南北自堂堂。”

我讀完,受到感染和觸發,我也擬古風草成一首,不拘格律,達意而已。詩云:“彭公積厚自雕龍,化繁為簡意蔥蘢。追寇入巢溯源流,別具只眼識諸公。山林皋壤時空換,涓滴巨瀾賴有容。系出一脈雄直氣,敢為人先唱大風。”(《讀彭公一卷緒論有感》)這首小詩雖因彭玉平教授詩作緣情而發,其實也是為全體撰寫團隊諸君而作。由于任務繁重,時間緊迫,加上撰寫團隊受到學術視野和各種因素的限制,特別是本人才疏學淺,通史疏漏不妥甚至謬誤之處在所難免,敬祈學界方家和廣大讀者批評指正,并將寶貴意見反饋給我們,以便適當時候加以修訂,俾使通史日臻完善,嘉惠學林。

(作者系廣東省作家協會黨組書記、專職副主席)