標題

標題

內容

陳東明 | 我與羊晚:難忘那些人那些事

更新時間:2023-06-08 作者:陳東明來源:羊城晚報·羊城派

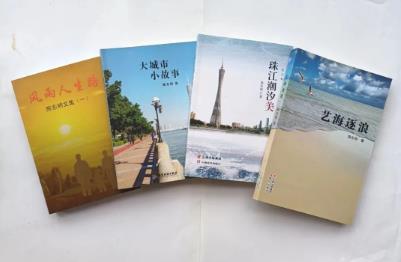

在人生的旅途中,至今我共出了四本書,分別是《珠江潮汐美》《藝海逐浪》《大城市小故事》及《風雨人生路》。閑時翻看這幾本書,看到收錄的在報刊和雜志發表過的作品中,有不少是在羊城晚報副刊各個時期發表的,由此勾起了我對晚報及一些編輯之間往事的美好回憶。

我參加工作后,時有給各家報社副刊撰寫稿件的習慣和興趣,但那時寫得并不多。比較多的是從1988年底起,我在廣州市第二公共汽車公司黨委宣傳部工作后,負責宣傳報道和企業報編輯方面的工作,由此寫作就比較多了。

也在這時,我成了廣州市各大媒體的通訊員,其中包括羊城晚報。初時主要與羊城晚報的經濟部和通聯部聯系多一些。

那時我在寫新聞報道的同時,往往也為晚報的副刊寫稿,比如當時經濟部有個《衣食住行》版,負責這個版面的編輯是經濟部副主任黃壽慶。我撰寫了不少稿件發表在這個版的“逍遙游”及“市場絮語”的欄目中。

比如我在這個版面發表了《奇峰秀水話陽春》《陽江閘坡游海水》《寒冬不度海南島》,寫佛山南海的《半月島,風光好》,寫新會的《石叱——夢幻的世界》,寫電白的《“綠色長城”——虎頭山》,寫珠海的《“淇澳”風光 令人難忘》,還有寫廣州市新建的公園《云臺好風光》等等。如寫 “市場絮語”這類言論稿,有《趕走了多少回頭客》《打掃車廂莫超前》《請增加廚房“透明度”》等等,前前后后總共發表了幾十篇。對此,壽叔(通訊員對黃壽慶的尊稱)曾贊揚我說:“你寫的稿件基本不用改就能用了。”

當時與通訊員聯系比較多的晚報群工部,除了刊出《讀者來信》版外(后改《群聲》版),還有每半個月出一期的《南粵大地》專版。此外群工部還辦有內刊《羊晚通訊》,這是一個指導通訊員寫作和交流的園地。在以上這些版面里,其功能和作用都不同,寫作的方式也不同。

《群聲》版以刊登讀者來信為主,也有記者對讀者來信進行調查的報道。在《群聲》版,或褒或貶,我都分別撰寫了不少稿件被采用,分別有《沙園車站面貌新》《有人坐“霸王車”,還毆打司乘人員》 《在廣州雕塑公園——不識塑像為何物》《港客誤乘班車又失物,職工樂助失物終尋回》《土地日有感》,等等。

1989年春的一天上午,晚報有位肩挎書包的年輕小伙子來到我的辦公室,要求到我單位下面的客運站采訪,我帶了他去采訪。這個年輕人就是現時的羊城晚報總編輯林海利。幾天后看到海利的采訪見報,署名是“沙海”。

在接觸的過程中,我感到海利這人工作十分認真、勤懇,待人真誠。之后我常在版面中看見他寫的采訪報道。而我寫的稿件有時也與“沙海”的稿件同在一個版刊出,有種見稿如見人的親切。

在《南粵大地》版中,我也曾發表了多篇散文,其中有一篇二千多字的散文《原始風貌荷苞島》。另外在《羊晚通訊》我也發表了不少文章,比如《我愛“嘆”“下午茶”》《賞心悅目看“旅游”》《建議設下周天氣預報欄目》等。

我不認識晚報娛樂部的編輯,但知道《娛樂》版中有個“點評”的欄目。看電視連續劇《三國演義》,劉關張三位異姓兄弟失散后重逢,我激動不已,于是用原稿紙寫了《無淚更顯情誼重》。此外還有《費解的“香煙鏡頭”》等點評十多篇。

當時晚報有個地方記者部,部主任是黃令華,編輯是施用和等人。該部每周有個版面叫《旅游》版,我在那里發表過《賞景采風賀縣游》及《九龍蘊秀待客來》《西江走廊明珠一串串》等多篇作品。

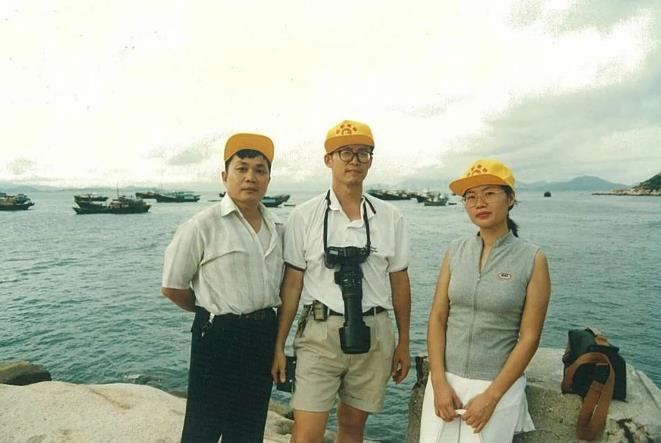

那時我與施用和的接觸比較多,他樂于助人,口碑很好,人們稱他為“施老師”。1997年4月28日,我與施用和、孫啟軍、林峰等編輯記者同去珠海的外伶仃島采風。后我再與施用和、黃令華一同去廣西的賀州、梧州等地采風,旅途中時常見施老師在車上或者船上打瞌睡。

?▲1997年4月28日,作者與羊晚孫啟軍、施用和等到珠海外伶仃島采風。

曾有好幾個編輯告訴我:什么部門叫到施老師幫忙,他總是樂于接受,并盡心盡力去完成。有時報社辦些捐款救災的事,他的捐款甚至比老總還多,是一個十分可愛的人。

當時晚報的《晚會》編輯部很有名氣。這個部的版面很多,有《家庭廣角》《羊城滄桑》及各種內容的“周刊”。我在《晚會》發表了很多作品,比如《爬上飛快的火車》《東濠涌的往事》《家有新愚公》等。

《爬上飛快的火車》一文,是寫我們少年時代生長在郊區鐵路家庭的孩子們,看了電影《鐵道游擊隊》后,全都學會爬上行駛中的火車。稿件寫好后,我根據報紙版面的郵址發過去,后發表在《晚會·故事》版。

我在《羊城滄桑》見報作品也比較多,如《為過年帶來喜慶的炒米餅》《難忘的精彩補鍋技巧》《老式手搖電話機的故事》《共和國的歷史印記——工業大道》等。

?▲原載《羊城晚報》2013年8月31日《羊城滄桑》版。

后來編輯梁力在他編的《自然拼貼》周刊版,發表了我與《新快報》副總編輯李潔軍等一起到湘西南邊陲苗族深山采風,我所寫的《走進十萬古田,探秘巨型苔蘚獨蘭》。圖文并茂一個彩色整版,讓我和一起采風的文友們津津樂道。

此后在《花地》版也見報過一些文章,如《故鄉的老榕》《故鄉的召喚》《瑤鄉耍歌堂》《錢崗古韻新風》《從蟹山到越秀山》等。

早年,我也曾網上投稿給晚報的其他版面。比如當時有個《新新生活》版,里面有個叫“都市寫意”的散文欄目,每周刊一篇,字數約1300字左右,專門描寫城市生活。

我在《新新生活》版的“都市寫意”這個欄目也發表過多篇散文,如《城市候鳥》,寫的是人們城里城外有兩套或三套房,周一至周五工作在城里過,周六日在城外過候鳥式生活;也寫過公交車上的《刷卡百態》,以及《同學聚會,不談推銷》《帶飯上班》《無飯家庭》等一些市民社會生活的現象;也寫過《到石門食河鮮》等趣事。

我注意到這個版的責任編輯叫施沛霖,有時也標“林林”。從其寫過的一些文章中,感覺是名女性,遺憾的是她發過我不少稿,但我卻從來沒有與她見過面。

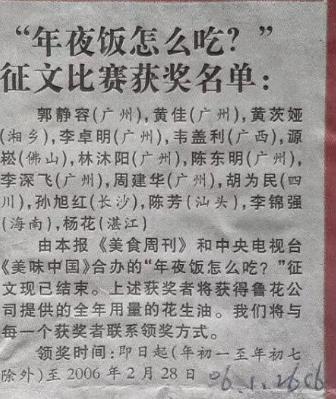

?▲上圖為羊城晚報在2006年1月26日C6版刊登的《“年夜飯怎么吃?”征文比賽獲獎名單》,本文作者獲獎。

那時羊城晚報也有個《美食周刊》。我與這個部門及周刊的編輯都不認識。2006年1月26日,該周刊在報上的C6版刊登了由羊城晚報《美食中國》和中央電視臺《美味中國》合辦的《“年夜飯怎么吃?”征文獲獎名單》。我撰寫的《突出重圍到郊外農莊吃》一文,與另外14名作者獲獎。獲獎公布名單還注明上述獲獎者將獲得魯花公司提供的全年用量的花生油。

獲獎名單公布后不久,有天我接到晚報一個女工作人員打給我的電話,叫我近幾天去晚報領取獎品,并關心地囑咐我說“來時你要帶輛行李車來拿,還可能要打的走,因為獎品的花生油有12大瓶,月用一瓶計,每瓶重約10斤。另外還多送兩瓶,總共14大瓶。”那時我因病住院才剛出院,于是叫會開車的弟弟前去代為領取,放在與他一起同住的父母處。

弟弟領取后電話告訴我說:“很重,如果你去是拿不了的。”這個獎,我心里記了一輩子,很感動。

在上世紀八九十年代,當時晚報在一、二版中有個《下午茶》欄目,這個欄目已辦了多年,每篇約150至200字之間。它以短小精悍、幽默風趣、針砭時弊、褒頌真善美而深受廣大讀者的喜愛。

我在《下午茶》欄目前后也共發表了20多篇,如《代寫檢討》,是寫違章駕車罰款,諷刺司機在交警交罰款附近的士多店購買復印好檢討書,這個做法失去教育意義。

《情義》,是寫在殯儀內,一首《友誼天長地久》代替了低沉的哀樂。一時間,沉痛的心情得到撫慰,已經離去的友人音容笑貌又重現眼前。

《去臊》,是寫廣州火車站廣場春運期間廁所不多,民工們紛紛嚷著“公廁在哪?憋得真難受!”按捺不住,旋即在一些建筑物旁解決。于是空氣中隨處聞到一般臊味,建議有關部門增設流動廁所。

《“喝的比賽”’老少不宜》,是諷刺居委會辦居民比賽,以喝多來比賽傷身體。

《如此評先》,是諷刺有些單位評先采取輪流坐莊的辦法實行,失去了評先的意義。

《誰慰問誰?》,是拷問年終上級慰問下級,而下級單位事先搞好衛生,擺好鮮花、買來水果,慰問后請上級領導去酒樓吃飯,事后離去前還送禮物給上級領導。

《蟑螂入藥?》,是寫我有次在中藥店執藥,看到店員拉開屜桶時有幾只蟑螂爬出,故幽默地問“蟑螂能入藥否?”

《廣州景陽岡》,寫某地段常發生人行道上搶劫BB機的現象,于是有關部門在這地段立了一塊醒目的提示牌,告訴人們。這塊牌子頗似景陽岡上的告示,提醒行人。

另外還有《禁止赤身者上車》《臟貼》《看“晚”報》《駐顏有術》《禁止吸煙》等等短評。

《下午茶》開設之初是純文字的,后來還配上了漫畫,圖文并茂,很受讀者喜愛。那時我都是將稿發過去,注明欄目而被采用。直到如今,幾十年過去,我也不知道當時這個欄目是屬于哪個部門,哪些編輯所負責。

時光荏苒,踏遍青山人也老了。幾十年過去,與報社之間有許多事情讓我感慨和感動——

感慨的是社會進步:早年作者用原稿紙為報社寫稿后,裝在信封里面將信封口用膠水封好,然后用剪刀剪去右上角,再在剪去的右下角的空白處寫上“郵資整付”,投進附近的郵箱寄出就行了。因為報社收到這類作者寄出的稿件,會統一定期向郵局支付郵資,那時全國各報刊都是這樣。后來隨著社會經濟市場化管理,這樣的做法就取消了。

我后來在單位發稿,主要是靠在單位內部以文件、信件“交換”形式發送,一般只要早上發,下午報社就能收到。如果稿件比較急就騎上自行車送去,送去后如有時間就與記者或編輯聊聊天。以上這些都是指新聞稿。而作為副刊稿并不急,只是附送。再后來有了電腦和打印機,電傳速度就相當快了。

感動的是情誼:想起當年經濟部主任許華成對我的關心,有次在經濟部他見到我主動問:“你發過那么多稿,近期有沒有收到稿費?”我如實地說:“沒有呢。”他再問:“有多長時間呢?”“大約七八篇吧,時間半年多了”“好,你回去列個清單給我,我補發給你。”

其實補發稿費的事用不著許主任管。應該是他看到跑線記者事務多顧不過來,關心通訊員。這事讓我心里挺感動。

我也想起了與編輯梁力的認識。2010年左右,我手機接到了一個電話,他自我介紹說是羊城晚報的,名叫梁力,接替《羊城滄桑》版原編輯楊柳的工作,根據楊柳提供給他的作者名單而聯系到我,叫我今后如有稿件可直接交給他處理云云。之后我曾在他的辦公室見過幾次面并與之交談。

梁力待人很真誠平和。我從沒有在他的辦公桌之外見過面,他臨退休前還問我:“之前有沒有收到過《羊城滄桑》版結集出的書?”我說沒有。于是他就寄了他在不同時期編的幾本給我,友誼真誠樸實。

我還記得晚報有個記者叫田恩祥。我爸是個鐵路老干部,他在近80歲時看見鐵路原南站及南站以外的路軌被垃圾“淹沒”,或被小偷用鋼鋸鋸走賣廢品收購站,老爸心痛國家財產,叫我向晚報報料。

晚報派了記者田恩祥與我父親聯系,分別作了幾次報道。報道同時引起了廣州日報和廣東電視臺和廣州電視臺的關注,分別都作了大篇幅的圖文報道,終于引起鐵路方面的重視,派出職工全部拆除回收了舊鐵軌,讓國家財產免受損失。

我還記得當時的晚報地方新聞部主任馬勇和工作人員李雁玲。七八年前,我經常隨東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會或后人聯絡組,前往江門、中山、深圳等地慰問生病或住院的老戰士,或前去拜祭犧牲的烈士。

當我電話告訴馬勇或李雁玲,希望他們通知當地的記者站派出記者配合作宣傳報道,都得到積極的支持,讓老戰士及其家屬們得到了極大的精神安慰,也教育了后人。

我真誠地感謝《羊城晚報》為廣大作者提供了一個廣闊的寫作天地,讓作者們在這個廣闊天地里盡情馳騁、翱翔,不斷成長。通訊員都稱羊城晚報為良師益友。

我也想起了曾多次參加羊城晚報通訊員的年度表彰會,每次都見到已經當了報社領導的林海利。他待人還是那么有禮貌,熱情客氣。盡管他的身份變了,但與我們通訊員的關系一直沒有變。

?▲2013年3月26日,在羊城晚報舉辦的上年度通訊員表彰會上,時任副總編輯的林海利與本文作者合照留念。

十分感謝羊城晚報的領導和編輯對我的寫作關心和支持,比如有許多從未謀面的編輯采用了我的稿件;在我已經出的四本書中,除了早期出的《風雨人生路》文集外,其余三本書的序均為羊城晚報報業集團領導所寫。

?▲上圖為作者本人出的四本書。

其實晚報領導為我寫的書作序,并不是我的書寫得有多好,而是對我這個晚報老通訊員、對一個作者的鼓勵和關愛。

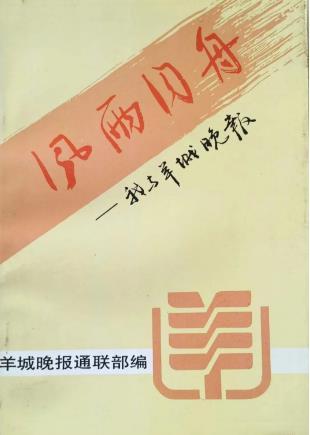

寫到這里,忽然記起了羊城晚報通聯部于1995年編了一本書,書的名字叫《風雨同舟——我與羊城晚報》,書中收錄了我與60名通訊員撰寫的文章。我寫的那篇文章是《忘不了晚報對居民的一片關懷》。

?▲在《風雨同舟——我與羊城晚報》中,有60名通訊員撰寫與晚報的文章,本文作者寫的《忘不了晚報對居民的一片關懷》也收入書中。

出書前,李一兵在辦公室興奮地同我談起書名:‘風雨同舟’好過‘風雨同車’。車在陸地,舟在海上更具風險,說明報社與通訊員的關系是十分緊密的。”我連忙說:“完全贊同!”

幾十年來,我為晚報提供了不少有價值的新聞線索,也寫了不少新聞報道,與晚報很多記者和編輯結下了深厚的情誼。幾十年過去,與他們當中許多人還時常有聯系、有來往。幾十年來許多有趣的往事,讓我難以忘懷。

聽說晚報正在蓋新的大樓,我想,他日蓋好后,能否邀請一些老通訊員、退休的老記者和老編輯前去參觀交流呢?如是,讓我們共同講述著過去的故事,展望著美好的未來,將是一件很有意義的事情。

(寫于2023年5月25日)