標題

標題

內容

黃樹森 于愛成 | 蕭殷與當代廣東文學批評的起點

更新時間:2023-08-14 作者:黃樹森 于愛成 來源:粵海風

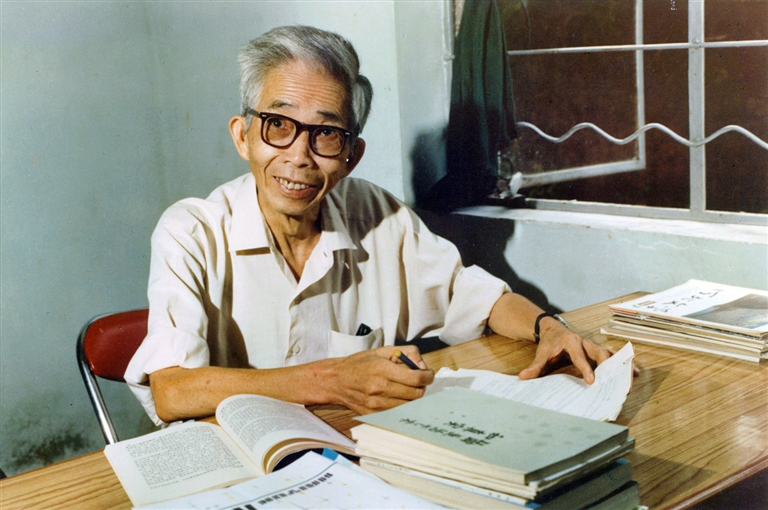

△ 1982年夏,蕭殷在暨南大學整理出版《蕭殷自選集》

文 / 黃樹森 于愛成

蕭殷,廣東龍川人,原名鄭文生,筆名蕭英。作家,文學評論家。廣東文藝評論工作開拓者,《文藝報》創辦人之一。1938年入延安魯迅藝術學院學習。曾任《新華日報》編委、延安中央研究院研究員、《石家莊日報》副總編輯。中華人民共和國成立后,歷任《文藝報》編委,中國作協青年作家工作委員會副主任兼文學講習所副所長,暨南大學教授、中文系主任,中共中央中南局宣傳部文藝處處長,廣東省文聯、中國作協廣東分會副主席,《作品》月刊主編,中國作協第一至三屆理事。一生主要從事報刊編輯、文藝教學、文藝理論研究,對培養青年作家不遺余力。出版著作有小說散文集《月夜》,評論集《論文藝的真實性》《給文藝愛好者》《談寫作》《鱗爪集》《習藝錄》《論生活、藝術和真實》《給文學青年》《蕭殷文學評論集》和《蕭殷自選集》等。

01.蕭殷前半生的三個節點

1915年8月16日,蕭殷出生于廣東省龍川縣佗城竹園里,原名鄭文生。幼年喪父,家境貧寒,靠當店員的哥哥和學校的教師幫助,于1932年在龍川中學讀完初中。初中畢業后在小學擔任教員,業余從事寫作。1934年,處女作《瘋子》發表于《廣州民國日報》。此后數年在《廣州民國日報》副刊、香港報紙《珠江日報》副刊等共發表反映勞動人民悲慘命運的小說30余篇,分別使用蕭英、何遠、黎政等筆名。1936年8月,與賴少其、杜埃、樓棲等一批進步青年匯集到白云山麓黃婆洞,醞釀成立“廣州藝術工作者協會”,并公開發表成立宣言。1936年12月,與賴少其等逃亡到上海,加入中國共產黨領導的“上海防護團”,任戰地記者。1937年,從上海撤退到武漢,參加范長江等組織的中國青年記者協會,編輯機關刊物《新聞記者》月刊。1938年8月,到達延安,在魯迅藝術學院學習。1938年10月17日,在延安加入中國共產黨。畢業后分配到延安記者協會工作,后在中央黨校任文藝研究員。

蕭殷于1939年開始進入報社工作,先后擔任《新華日報》編委兼特派記者、《晉察冀日報》編委兼副主編。后于1946年在北平編輯《解放三日刊》,兼任新華社北平分社采訪部主任。1948年,任《石家莊日報》副總編。1950年1月至1952年1月,任《文藝報》主編。1953年上半年,與陳涌共同負責《人民文學》編輯部全部工作。1953年,中國作家協會創辦《文藝學習》月刊,指導青年人閱讀和寫作,蕭殷任該刊編委。1962年1月,廣東省作協《作品》雜志復刊(新一卷第一期),蕭殷任主編。

正是從25歲開始作為人生的第一個節點,蕭殷作為教員、記者、編輯、作家的混合身份開始確立。

1947年4月,蕭殷調到華北聯大文學系任教,負責講授《創作方法論》等創作技法課程,重點講解典型論,由此也確立了他的文學教育工作和理論研究的定位。后于1950年1月至1952年1月兼任北京大學中文系校外輔導老師。1955年,任中國作協青年作家工作委員會副主任兼文學講習所(魯迅文學院前身)副所長。1958年9月由北京借調至暨南大學任中文系主任。

可以說,他的職業和事業框架,在32歲時基本已經圈定范圍。32歲是其人生的第二個節點。

輔導創作、指導創作、教授創作方法、負責中國作協的培訓機構并完善培訓機制,可見蕭殷也是中國探索作家培養機制和體系的先驅,無論是作協體制還是學院體制,都從他這里受益良多。從講義的編寫、寫作理論的探索,到課程的講授、文學教育教材的編寫,到自己作為一個理論批評家和編輯家,對創作論的研究,都體現了蕭殷對當代中國文學的卓越貢獻和奠基作用。?

?

△ 蕭殷著《談寫作》,湖南人民出版社,1980年?

作為一位創作與理論兼擅的“大師型”評論家,蕭殷文章寫得深入淺出、生動活潑、符合創作實際,成了青年作者最適時的創作輔導教材。從1947年到華北聯大講授《創作方法論》起,蕭殷一直在研究文學創作規律問題,其中論述題材和主題的文章,涉及創作中非自覺性的復雜現象,這是在20世紀50年代極少有人碰過的“禁區”。即使有人偶爾涉及,也是當反面例子舉,而不像蕭殷從正面肯定作家“不自覺地反映生活的真理”這一現象。他的寫作論、創作論,一貫強調生活是創作的源泉。20世紀60年代初,他深感庸俗社會學在廣東盛行,因而發起和主持了長達半年之久的關于于逢長篇小說《金沙洲》的討論,表現了力挽狂瀾的勇氣。大討論探討的是理論問題,更是創作問題,是創作論,也是文學本體論,因此既具有重大理論價值,也具有對現實創作的巨大指導意義。

1947年,他在《冀中導報》編發作為學生的徐光耀處女作小說《周玉章》并加按語推介,開始展現他對年輕作者的熱心關注和指導扶持。這是他一生扶持指導若干青年作者的一個起點,初步體現了他識才愛才惜才育才,愿做人梯愿做嫁衣,甘心奉獻孜孜不倦培育新人的寶貴品質和高尚情懷。

正如蕭殷夫人陶萍在《蕭殷文學書簡·后記》中說到的,蕭殷“在40余年的工作中,曾經擔任過八個報刊編輯”“為編輯部寫給文學青年的復信不計其數”“大約用了三分之二的時間在看稿子寫復信”。當然,我們知道,在這“三分之二的時間”之外,蕭殷還要承擔對青年學生和作者的教課授業工作。正是以這樣多渠道的文學批評和文學教育方式,從多個方面、不同層面全面深入而腳踏實地介入了一個時代的文學事業和精神生活,用自己的文學知識和寫作知識手把手地開啟了一代代文學新人的文學之門。僅就廣東而言,跟蕭殷有師生之誼的知名作家、評論家就有陳國凱、饒芃子、黃樹森、黃偉宗、易準、呂雷、程賢章、黃培亮、沈仁康、蔡運桂、謝望新、李鐘聲、譚日超、鐘永華等,受到蕭殷直接或間接影響和培養的作家、評論家以及文學作者更是不計其數。

1949年7月,中華全國文學藝術工作者代表大會在北平召開,蕭殷出席會議并擔任會務工作。隨后,被分配至剛剛成立的中華全國文學工作者協會(中國作協前身)工作。蕭殷從此進入作協系統工作。他的后半生因此與作協、文學結下不解之緣,成為作協系統(國家和地方)的重要領導力量。?

1949年是蕭殷一個新的、也是人生的第三個節點。當年12月,蕭殷發表《作品的感染力》一文,發出自己的文學見解和關于藝術形象的理論主張——何為文學作品,文學作品為何?提出的問題,既關創作論,也關本體論。對于創作規律,他視為底線,畢生堅持,鮮有含糊。

王蒙在懷念蕭殷的文章中說,蕭殷在同他的一次談話中涉及一位被批判的作家,蕭殷說:“我向來是實事求是的。那位作家說過什么話,我聽見了……有的人,一會兒說是問題嚴重,一會兒又說是沒問題,把什么都否定了……這種人真是品質成問題!”可見,蕭殷之所以能夠堅持己見,并不是趁一時之憤,而是有著自己一以貫之的思想作為根基的。對一部作品有不同的看法今天看來完全是正常的現象,但在當時那種政治背景下,蕭殷能作出那樣的批評和判斷,充分表現出一種嚴肅較真的學術品格和實事求是的科學精神。

無可諱言,蕭殷畢竟無法脫離他所處的時代語境和所處的工作位置,從而做出并不是自己認可的工作性質的理論呼吁。比如,他寫于1951年的《論“趕任務”》一文,就是一篇為配合中心工作做辯護的文章,此文提倡文藝為中心工作服務,否認了文學的多種功能。

我們不妨看看也是在《論“趕任務”》同期蕭殷所寫的文章,比如,《論藝術的真實》。該文談到藝術真實與生活真實的關系,既批判機械論(機械地描摹生活中的實有現象)、爬行論(爬行的經驗主義者),也批判“機械的集中”和“數學家法式的集中”,因為“離開了具體的社會環境,人物的性格就無法捉摸。離開了一定歷史的(階級的)矛盾及其發展的真實狀態去表現某種性格的形成與發展,無論如何是做不到的”。蕭殷明確提出,藝術形象的創造,只能通過“典型環境中的典型人物”這一渠道來實現。

蕭殷在《蕭殷自選集》自序中,曾對自己從事數十年文學理論批評做出如下總結性評價:“盡管在不同時期,創作中出現的具體情況、具體問題不同,但都是在生活真實與藝術真實的關系上,在真實性、思想性同藝術性的關系上,在人物、環境和情節的關系上等脫離了正軌。因而,這30多年來,我也就是針對不同時期的具體情況和具體問題,反反復復地闡述這些基本規律。如此‘炒冷飯’的活動,連我自己也感到味同嚼蠟。但以這30多年不同時期所寫的文章看來,特別是對形象創造的規律,其基本觀點始終保持著一致;當然不能說在大風大浪中,自己暈眩,好在暈頭轉向不久,能很快地醒悟過來,避免了踏上錯誤的岔道,這是值得慶幸的。”這段夫子自道,正也道出了蕭殷文學批評理論實踐的自主性、自律性、現實針對性和不妥協的底線思維。

02.蕭殷的后半生和廣東文壇“黃金十年”

1960年是一個重要年頭,是蕭殷人生的第四個節點,同時也是廣東文壇的一個新起點。這一年,蕭殷回到了廣東。先是夏天下放到故鄉龍川體驗生活,創作長篇小說,然后于當年11月當選為廣東省作協副主席、黨組副書記,從此深刻介入了廣東的文學進程,濃墨重彩地進入了廣東文學史的敘事時空。

黃偉宗說:“在當代中國文學史上,廣東文學有兩度輝煌時期:一是20世紀五十年代末至六十年代初期,主要是1959年至1963年的五年間;二是20世紀七十年代末至八十年代初期,主要是1978年至1982年的五年間。”廣東文壇這兩個“五年”的輝煌,黃偉宗認為蕭殷是“領軍人物之一”。這樣評價是恰如其分的。文學創作和文學評論領域廣東文壇在兩個“五年”期間的雙翼齊飛、相得益彰、共同繁榮,離不開蕭殷作為作家協會當家人的策劃組織、作為《作品》雜志主辦人的陣地建設、作為理論家編輯家教育家的推介引導,稱蕭殷為兩個“五年”廣東文壇的靈魂和核心,并不為過。

第一個“五年”,實際上應該從蕭殷1960年當選為廣東省作協副主席,到1964年作關于戲劇創作的報告提出出生干剝削階級的人物(包括知識分子)也能在舞臺上成為正面人物形象作為一個時期。這期間,蕭殷正式從中國作家協會調任廣東省作協,任黨組副書記、副主席,主持日常工作,兼任《作品》月刊主編,主管《羊城晚報》文藝評論版。五年間,他以《作品》和《羊城晚報》為主要陣地,創作與批評兩管齊下、兩相兼顧,推動了創作和批評的齊頭并進。同時創造性探索文學評獎的導向和激勵作用,早在1962年就由《羊城晚報》創辦《花地》優秀作品評獎,當時全國文藝界的獎項只有《大眾電影》剛開始舉辦的優秀影片“百花獎”,由報刊舉辦的文學作品評獎,《花地》為全國首創。評獎委員會由前輩名家組成,獲獎作品由名家撰寫文章分析長處短處,起到很好的示范和輔導作用,陳國凱、楊干華、程賢章、唐瑜、余松巖、譚日超等就是通過獲獎正式步入文壇的。當然,這五年最引人注目且已被寫進各種當代文學史的事件,就是蕭殷組織開展了對長篇小說《金沙洲》的討論,對文學創作上的教條主義和庸俗社會學傾向進行了理論清理和嚴肅辨析。

關于《金沙洲》的討論,是1961年上半年在《羊城晚報》文藝評論版上開展的。據同年《文藝報》發表該報記者所作的《一次引人深思的討論》報道,這次討論在《羊城晚報》發表評論和讀者來信24篇,討論的問題主要是:一、怎樣理解藝術形象的典型意義,也即藝術典型如何表現一定社會力量的本質、反映一定時代的特征。爭論中實際上接觸到是否“一個階級在一個歷史時期只有一個典型”的問題。二、分析文藝作品時,是以固定的政治概念拿到復雜的文藝現象上去硬套,還是按生活的真實,尊重藝術反映生活的特殊規律,對具體作品進行具體分析。爭論的中心問題是文藝作品究竟怎樣反映時代的本質和主流。

這場由蕭殷主持的大討論,最后以連續發表廣東省作協文藝理論組(包括易準、曾敏之、黃樹森)寫的《典型形象——熟悉的陌生人》《藝術構思和作品效果為什么會脫節》《文藝批評的歧路》等文章結束。同年第8期《文藝報》轉載了《典型形象——熟悉的陌生人》全文。這場討論以深刻而系統的典型理論,批評了文藝批評簡單化庸俗化傾向,同時又對文藝規律(主要是形象創造規律)進行了深入探索,是以文藝規律解決當時具體問題的批評實踐。事后被多部中國當代文學史評述其價值和意義,在全國產生廣泛影響。黃偉宗評價這場討論為“有意識、有目的、有組織、有隊伍、有計劃、有水平、有成效地進行文學評論活動”。

《典型形象——熟悉的陌生人》一文,比較充分地概括了蕭殷對于典型形象這一概念內涵的看法。這篇文章雖然是釷對《金沙洲》的討論而寫的,但理論色彩卻一分突出,首先批評了當時討論典型問題的幾種傾向:一是把藝術典型僅僅歸結為社會的階級的本質特征,而丟掉了典型的個性特征;一是把藝術典型的共性與個性看成數學的總和,兩者只有外在的聯系,而不是有機的統一體;三是把典型性格與典型環境割裂開來,離開了典型環境而孤立地分析人物性格,或者以生活的主流來硬套作品中的典型環境,把典型環境抽象化和簡單化,結果也和前者一樣,抽空了作品的典型環境的具體內容,使人物性格游離干環境之外。這樣他就為建構自己關于典型理論確立了一個展開論爭的對立面。批評典型問題上的不正確觀點并不是蕭殷的目的,他的目的在干通過對那些不正確的觀點的批評來確立自己的典型問題的觀點。在蕭殷看來,典型對于大家來說是一個“熟悉的陌生人”。所謂“熟悉的陌生人”,即“使讀者感到既是熟悉的,又是陌生的”。蕭殷之所以堅持這樣一種看法,那是因為他認為“文學藝術總是通過個別反映一般的。所謂個別,就是具體的典型形象。只有通過具體的、個性鮮明的典型形象,才能真實地、深刻地反映社會(階級)的本質和規律”。在這里,蕭殷堅持了對于典型形象來說極為重要的兩個方面或兩極:一是具體的、鮮明的個性;二是真實、深刻地反映社會或者階級的本質和規律。

這場討論,也是蕭殷典型理論的一次總張目、總表述。在蕭殷的文學理論主張中,典型理論也是他的文藝美學思想的一個核心、一個樞紐。蕭殷視典型問題為馬克思主義美學的根本問題、文學創作的核心問題,所以他不遺余力地寫出了《典型形象——熟悉的陌生人》《事件的個別性與藝術的典型性》《脫離典型環境去追求性格,行嗎?》《關干典型環境中的典型人物》《談談人物的個性化》等一系列文章,闡述他對典型問題的看法。同時,他在參加有關長篇小說和多幕劇的討論中也一再地闡明他對典型問題的主張,在回答青年作者的問題并指導他們創作時也不失時機地闡發典型理論問題。

當然,蕭殷的典型理論關于典型形象要“真實地、深刻地反映社會或者階級的本質和規律”之說,可能會產生一定異議,但如果把問題置于當時具體的時代環境、政治氣氛和學術背景之下考慮,這些異議其實不應該成為我們理解蕭殷典型理論問題的障礙。其實,當時的蕭殷從文藝規律出發,已經正確地認識到,典型問題是一個非常復雜的問題,任何簡單片面的理解都會使批評陷入錯誤。他特別強調藝術典型有著豐富的內容,認為典型不等于多數,也不等于主流,他希望文學創作中有理想人物的典型出現,但也看到了典型問題的復雜性,甚至指出對這個問題作全面系統的研究我們還沒有這種能力,等等。因此,我們今天既要看到蕭殷的文藝理論觀點歷久彌新的一面,也應該看到在當時政治氣候下所表現出來的無所畏懼的探索勇氣和敢于直言的科學精神。

第二個“五年”,是從1978年底組織在順德和廣州召開文藝界座談會,研究當前文藝形勢、文藝戰線的主要傾向,清理極“左”思潮干擾的禍害為標志,直到1983年他的去世。起先,盡管早在1971年就被安排主持剛恢復活動的廣東省作協日常工作,任剛恢復原名的《作品》目刊主編,并兼任新成立的文藝評論委員會主任;1972年初冬,參加在清遠舉辦的全省文藝創作學習班的輔導工作,明確提出反對“三突出”論、“根本任務”論,但很快就被作為“文藝黑線回潮”而受到追查。正式揭開廣東文壇文學復興的序幕,要等到全面撥亂反正之后。

1978-1983年“五年”間,蕭殷作為廣東文壇的思想靈魂和組織核心,帶頭對“四人幫”文藝黑線及其余毒進行了全面批判和清理。1978年12月29日,《南方日報》刊登特約評論員文章——《砸爛“文藝黑線”論,為實現四個現代化而創作》一文,這是在全國最早否定“文藝黑線”論的文章,極大地推動和促進全國文藝界思想解放運動。此文由蕭殷策劃組織,黃樹森執筆。在他的統領下,廣東報刊在全國最早批判“三突出”“根本任務論”“文藝黑線專政論”“反寫真人真事論”,清算“陰謀文藝”;在全國最早為《三家巷》《苦斗》《藝海拾貝》等被誣陷的作品及其作者平反;在全國最早發起關于愛情描寫的討論,“沖破禁區”;在全國最早發表陳國凱、孔捷生、呂雷等的“傷痕文學”和“改革文學”作品;在全國最早恢復文藝團體組織及活動,召開創作座談會,大膽邀請剛剛復出的周揚、夏衍、林默涵、張光年蒞會發表講話,并將他們的報告公開發表;此外,還率先倡導正常的批評,舉辦《開門紅》《姻緣》《我應該怎么辦》等“傷痕文學”的討論,舉辦關于“歌頌與暴露”“向前看”的討論,舉辦關于社會主義時期的悲劇、創作方法多樣化和社會主義批判現實主義、“意識流”“朦朧詩”等問題的討論;《作品》雜志還率先發表尚未完全“落實政策”的“右派”作家王蒙等的作品。以上種種舉措,使廣東成為新時期中國文學思想解放的淵藪和大本營,《作品》成為全國最受歡迎期刊之一,廣東因此也被人民日報社等新聞單位稱贊為“三個活躍”——思想活躍、創作活躍、組織活躍的地區。

需要特別點出的,還有蕭殷對廣東文藝理論批評的高度重視和戰略規劃。他以身作則親手鑄造并深刻影響了廣東的理論批評風氣和學術精神,培養了廣東兩代文學評論家,構建了廣東文藝批評的基本隊伍,創辦了廣東省作協的理論研究部門,并于1983年創辦中國第一份文藝理論月刊《當代文壇報》并擬親自擔任主編,因身體極度衰弱并于當年去世,《當代文壇報》的擔子落到黃樹森和易準身上,這份高峰期發行量達到130萬份的刊物,1997年因故終刊,也成為廣東文學批評“淪落”、隊伍整體“潰散”的一個標志。

蕭殷在《自選集》自序中,對文學評論、對創作與評論的關系,有這樣一段表述:“我一向認為,無論是文學理論、中外文學史、中外文學批評史、中外作家作品研究、文學編輯工作、文學教學工作,以及文學領導工作等,盡管它們彼此的研究對象或工作性質很不相同,但歸根結底,都是在直接或間接地為繁榮創作、發展創作效勞的,倘離開這最終的目的,這些工作就將失去存在的意義和價值。而文學評論,更是從作品或創作實踐中引出來,又回過頭去指導創作實踐的。因此,文學評論工作直接關系到創作活動的盛衰,是創作活動最親密的伙伴。"

03.現當代中國杰出知識者的一個樣本?

1955年春,青年作者王蒙在中國青年出版社蕭也牧陪同下拜訪蕭殷,請求指正處女作《青春萬歲》,蕭殷肯定了這部作品,提出自己的意見,并將一本《與青年習作者談創作》的小冊子贈送給王蒙。1957年,《青春萬歲》在出版社已經打好清樣,但因為作者王蒙被劃為“右派”分子,此書停止出版。蕭殷直呼“可惜”,并一直保存著這本沒有封面的清樣。1982年2月,王蒙訪美歸來,途經香港,和某報記者談話時說:“1954年,我把《青春萬歲》第一稿交出來,說老實話,很不像樣子,吳小武(即蕭也牧)看后,請蕭殷看,結果蕭殷看了以后,非常重視,如果以中國過去的觀點說,我的第一個恩師是蕭殷,是蕭殷發現了我的。”

蕭殷肯定《青春之歌》、為《組織部新來的年輕人》辯護,體現了對王蒙的一種特別常識和認可。實際上,蕭殷與王蒙的關系非常有象征意義,體現了一種精神上的共通。表面上是長輩對年輕人的呵護愛護保護和常識扶持,深層次則是一種精神的高度共振和惺惺相惜,意氣相投。從《組織部新來的年輕人》到《青春之歌》,再到“文革”結束復出后王蒙第一個作品《最寶貴的》在蕭殷主持的《作品》發表,從而引發了新時期文學創作方法的一種轟動效應,并進而制造了當代文學的新風暴,既說明了蕭殷的眼光和判斷力,以及驚人的智彗高度,也說明了王蒙之于蕭殷的重要性,蕭殷實際上是看到了王蒙身上之于中國當代文學的某種代表性和可能性。實際上也是如此。一部當代文學史,如果將“文革”十年算作一段空白,分為“十七年文學”、20世紀80年代新時期文學、90年代以來后新時期文學以及2000年后新世紀文學四個階段的話,起碼有兩個階段王蒙是其中的關鍵角色。

某種意義上講,蕭殷和王蒙外于同樣的一種文學史境遇——他們其實都屬于在當代文學中上不好輕易定義、不好簡單安置的人物。他們都背負著左翼文學和革命文化的歷史資源,并有著旺盛的創造活力,積極介入了中國當代文學的建構過程。無論蕭殷還是王蒙,他們對現代民族國家理念形成和傳統知識分子艱難轉型過程中的一種艱難選擇——從這個角度上講,蕭殷和王蒙的身份和意識形態認同,更多源自一種正統傳承,也出自一種理性精神的選擇和對知識分子身份的自覺揚棄。

在中國近現代史上,從胡適、曾虛白到蕭殷、王蒙,其實都具有兩種不同的身份,可以進入政府,也可以回到專業崗位,但從歷史發展的角度看,也很難說傳統型參加社會治理的體制內知識分子,就一定沒有公共性的堅持批評本位的獨立知識分子重要。但蕭殷和王蒙這類明白的“補天性”的體制內知識分子,對于歷史的推動之功和對民族國家的發展,反而可能是更切實有效的。

近現代以來,脫胎于傳統士人的現代知識分子身份被迫轉化,在三個領域內各自認領一方空間或兩者兼備或在三者之間游刃有余,即或從政,或述學,或做文化批判,分別對應于政治人物、教授學者、媒體輿論家三種角色。但三者之間,實則也并不好截然分開,所以不過問社會政治的純學者并不好找。從政或議政,其實才是近現代以來知識者的普遍命運。如原定20年不談政治的胡適,就先后創辦了《新月》和《獨立評論》,直接議政,發起人權問題、民權作用、對日外交方針、民主與獨裁等一系列論爭,直接影響當局的政治決策。政治家要求文學和學術為政治服務,這是必然邏輯;但有意思的是,中國學者自己反而對“脫離政治”的學術不太熱心,即使從事這種研究也經常表達某種負罪感。

中國現代知識分子徘徊干政治與文學、學術之間的這種糾結,并非只是受制干近現代中國積貧積弱所引起的啟蒙與救亡的沖突,更深刻的根源在于中國的文化傳統,如關于事功的“出世與入世”、道德的“器識與文章”、著述的“經世致用與雕蟲小技”,都落腳于有用還是無用。作為知識分子的文人學者,如其作品無關世用、功用,往往引發創作者自己的于心不安。“國事家事天下事事事關心”,正是傳統十大夫和近現代知識分子共同的精神寫照,是基因、遺傳密碼,是集體無意識。作為在政治人物、學者、媒體人三種身份兼具的一位人物,蕭殷也兼備了政治敏感性與現實可操作性、原則性與靈活性、嚴謹性與規范性、獨立思考與底線立場、傳播力和影響力等幾對相輔相成的重要特征。

這一點程文超看得準,在寫于1994年的《令人顫栗的人生過程——蕭殷的文學評論》一文中,這位天才的文學評論家表達了對蕭殷這位前輩的深切理解和同情,并獻上自己真誠而深切的敬意,文中說:“在無可回避的特定歷史、文化過程中,作為一個文學工作者,蕭殷是杰出的,也是平凡的。重要的是,他思考過。他在思考中同祖國和人民一道,迎來了新的歷史時期。思考,作為一個行動,是蕭殷真正意義上的人生完成。對他來說,這就夠了。對我們來說,更是一筆寶貴財富。這筆財富給我們諸多啟示。”

另一位學者傅修海的評論也深得我心,在《蕭殷的批評態度》一文中,他對程文超的理解感同身受,“作為一個獨樹一幟的文論家,蕭殷無疑是他那一代人的時代語境下的文學批評家的典型。我們不能用過于學術和學理層面的規范要求他,但我們可以懷著歷史的溫情與敬意,盡量貼近語境和心境,去聆聽他的文學發現與體悟,去辨析他的理論洞見與智慧閃現,去感受他的點點滴滴的融入與掘進。如此,我們便可以在這個典型的時代語境下的文學思考者和批評家的文字中,感受到生長在實際革命層面的文學識見,體會艱難存留于高度政治化的社會歷史環境下的文學情懷,進而理解他的真與美,歸根結底也是一種善。”

作為蕭殷的弟子,蕭殷常常批評我們提出的問題不是問題,而是問號。蕭殷常常敲打我們不要脫離實際,坐而論道,棄用公式化、概念化、違背藝術規律的批評處方。蕭殷常常要求我們對每份退稿都要寫評語,對作者和讀者要謙虛謹慎,懷敬畏之心。我在1986年6月《當代文壇報》的《編后偶記》中曾寫道:“斯人已逝,風范猶存。蕭殷是非的分明,胸襟的坦蕩,神韻的慈藹,人格的正直,作風的平易,治學的嚴謹,我們是不應該也不可能忘懷的。”

今年適值蕭殷去世40周年,撫今憶昔,讓人感慨萬千,不禁生出今夕何夕之嘆。這正是我們要追懷并確認蕭殷之于現當代中國的獨有意義,并在今天格外紀念并懷念蕭殷先生的重要原因。