標(biāo)題

標(biāo)題

內(nèi)容

首頁 > 粵評(píng)粵好 > 觀點(diǎn)·爭(zhēng)鳴

楊宏海 | 一位著名詩人、雕塑家的家國(guó)情懷

——紀(jì)念中國(guó)現(xiàn)代文化名人李金發(fā)誕辰125周年

更新時(shí)間:2025-05-19 來源:深圳新聞網(wǎng)

導(dǎo)讀:李金發(fā)是中國(guó)現(xiàn)代史上著名的詩人、雕塑家。早在1996年,中國(guó)大陸第一部李金發(fā)評(píng)傳《死神唇邊的笑》(陳厚誠(chéng)著)正式出版,作為上海文藝出版社《世紀(jì)回眸·人物系列叢書》之一,此叢書將李金發(fā)列入魯迅、胡適、錢鐘書、沈從文、徐志摩等十幾位20世紀(jì)大師級(jí)的作家行列。2000年,由中國(guó)作家協(xié)會(huì)指導(dǎo),廣東省作家協(xié)會(huì)、梅州市政協(xié)、深圳市特區(qū)文化研究中心等單位發(fā)起主辦“林風(fēng)眠、李金發(fā)誕辰100周年紀(jì)念暨學(xué)術(shù)研討會(huì)”,盛況空前。時(shí)至今日,即將迎來李金發(fā)誕辰125周年,本文擬從一個(gè)新的角度,探討李金發(fā)的一生與客家文化的關(guān)系,紀(jì)念這位客家籍的中國(guó)現(xiàn)代文化名人。

? 年輕時(shí)的李金發(fā)

一、從客都梅州走出圍龍走向世界的客家驕子

1900年11月21日,李金發(fā)誕生于廣東梅縣梅南鎮(zhèn)羅田徑上村的一個(gè)華僑之家。父親李煥章出身貧苦,二十多歲時(shí)冒險(xiǎn)下南洋,在南非洲的毛里求斯做工創(chuàng)業(yè),經(jīng)過多年奮斗,終于白手興家,回鄉(xiāng)購置土地,蓋起了有二堂二廊二十間的圍龍屋“承德第”。

李煥章先后娶妻夏氏和朱氏,生有子女十三人,即五子八女,李金發(fā)在兄弟五人中排行第四。李煥章經(jīng)常給子女講自己下南洋創(chuàng)業(yè)的歷史和如何受人欺侮的滄桑,教誨他們要“勤儉刻苦”,做事要“肯下死功夫”,不能由于疏懶而誤了前程。這些都給李金發(fā)留下深刻印象,使他從小就養(yǎng)成吃苦耐勞的習(xí)慣,并將此習(xí)慣伴隨一生。

李金發(fā)六歲時(shí)進(jìn)入當(dāng)?shù)厮桔幽顣桔酉壬粫?huì)教“死書”,一股腦兒將兒童根本不懂的古文、古詩灌給學(xué)生。李金發(fā)對(duì)這種教育甚為反感,經(jīng)常逃學(xué)。雖然在課堂上無心向?qū)W,李金發(fā)卻對(duì)民間文藝頗有興趣。梅縣是“山歌之鄉(xiāng)”,有男女對(duì)唱情歌的風(fēng)俗,尤其是當(dāng)?shù)貗D女因丈夫多年下南洋,為了表達(dá)她們的思念之情,常自編自唱纏綿繾綣的情歌,這些情歌讓李金發(fā)百聽不厭。有一次,他隨堂哥參加鄉(xiāng)人的酒宴,宴會(huì)上他又聽到了這些情歌,十三歲的李金發(fā)沒有被酒宴上的酒灌醉,而是陶醉在這些情歌里,這對(duì)他以后從事創(chuàng)作產(chǎn)生了很大的影響。

客家地區(qū)崇文重教,李金發(fā)的父親雖一生務(wù)農(nóng)經(jīng)商,內(nèi)心仍念念不忘讓兒子讀書成才。李金發(fā)在鄉(xiāng)村讀完私塾后,父親李煥章又送他進(jìn)梅縣高等小學(xué)讀書,受教于王漱溟先生。王先生是清末秀才,博學(xué)多才。他教授國(guó)文和圖畫,執(zhí)教之余,還在梅城七賢書院辦起一個(gè)“文苑社”。李金發(fā)經(jīng)常參加“文苑社”課藝,他寫的文章被王先生評(píng)為“頗曉韻致,立言典雅”。不久,父親去世,李金發(fā)的二哥李權(quán)榮堅(jiān)持李家“應(yīng)有一個(gè)讀書人,以光門楣”的想法,送他去香港、上海求學(xué)。

筆者與李金發(fā)長(zhǎng)子李明心(左)在一起。(楊宏海提供)

1919年11月中旬,李金發(fā)在家人的支持下,遵循“讀書出人頭地”的家訓(xùn),與梅縣白宮的同鄉(xiāng)學(xué)子林風(fēng)眠等一批熱血青年從上海登上法國(guó)郵輪,行程萬里,展開了越洋求學(xué)的歷程。

在法國(guó)求學(xué)期間,面對(duì)艱苦的生活環(huán)境,李金發(fā)牢記父輩與兄長(zhǎng)的叮嚀,在半工半讀的留學(xué)生涯中,主動(dòng)幫學(xué)校掃地、做煤球、清廁所、洗盤碟,掙一些微薄的收入。為盡快提高法語水平,他秉著“笨鳥先飛”的信念,經(jīng)常讀書至深夜。面對(duì)留學(xué)生中不少紈绔子弟無心向?qū)W,卻對(duì)稍有姿色的女模特兒強(qiáng)行發(fā)生關(guān)系,或者借“化裝舞會(huì)”縱欲的行為,深受客家傳統(tǒng)教育的李金發(fā),對(duì)此種種不端行為甚為不齒,堅(jiān)持“束身自好”“敬鬼神而遠(yuǎn)之”。經(jīng)過多年不懈努力,李金發(fā)在詩歌創(chuàng)作與雕塑藝術(shù)等方面均取得豐碩成果。

據(jù)李氏族人李立仁先生回憶,李金發(fā)當(dāng)年在梅城讀書時(shí),一次父親李煥章告訴他,在“承德第”圍龍屋的龍神背,藏有一個(gè)“錦囊”,“等你以后學(xué)業(yè)有成、衣錦還鄉(xiāng)時(shí)再可取出”。1928年,已是留學(xué)歸來、蜚聲文壇并且身為杭州國(guó)立藝術(shù)院雕塑系主任的他,偕同一位貌美如花的德國(guó)妻子回鄉(xiāng)。此時(shí)他想起父親當(dāng)年的囑托,便來到龍神背,掀開磚石,取出藏在其間的小甕,里面有一個(gè)紅綢布裹住的布包,打開一看,里面有一張紅紙,用毛筆寫著兩段文字:其一是“桐油罐子裝桐油,吾子不要裝桐油”;其二是“蟾蜍羅,哥哥哥,唔讀書,么老婆”。李金發(fā)閱后不禁仰天大笑:“呵呵,幸得我肯刻苦讀書,不但今日學(xué)有所成,還娶了個(gè)洋老婆!”

此次李金發(fā)偕同“番婆”屐妲回到承德第老屋,鄉(xiāng)人們都紛紛前來觀看。李金發(fā)對(duì)鄉(xiāng)人甚為友善,親切地與他們打招呼,即便見到抬棺材的老者,也上前去和他握手。屐妲面對(duì)熱情的鄉(xiāng)鄰也很興奮,只是有一事她很不習(xí)慣,那就是鄉(xiāng)下的廁所甚為簡(jiǎn)陋,每次如廁,均需李金發(fā)在一旁陪同。

李金發(fā)從小就對(duì)客家山歌情有獨(dú)鐘,并對(duì)客家先賢黃遵憲將客家山歌編入詩集甚為贊賞。1926年,他將平日搜集的客家情歌編輯成冊(cè),起名《嶺東戀歌》交華東印刷局,不巧遭遇火災(zāi),書稿被焚。這次回到家鄉(xiāng),李金發(fā)便見縫插針,在他哥哥李權(quán)發(fā)的幫助下,“東搜西索”終于整理完成,全書共收錄客家情歌579首,于1929年交由上海光華書局出版,為弘揚(yáng)客家山歌文化作了重要貢獻(xiàn)。

李金發(fā)一生有三段婚姻:1919年春在家鄉(xiāng)與自幼即被收養(yǎng)童養(yǎng)媳的朱亞鳳結(jié)婚。李金發(fā)出國(guó)后,朱亞鳳因思念丈夫與身患重病而自殺。1923年,李金發(fā)在柏林游學(xué)時(shí)認(rèn)識(shí)了德國(guó)少女屐妲,熱戀之后于1924年結(jié)婚,婚后生有長(zhǎng)子名李明心。1930年,其妻履妲由于思鄉(xiāng)心切和不適應(yīng)在中國(guó)的生活,攜五歲的兒子返回德國(guó),兩人于1932年春離婚。同年9月,李金發(fā)在廣州認(rèn)識(shí)剛從執(zhí)信學(xué)校畢業(yè)的小同鄉(xiāng)梁智因。梁智因出身大家閨秀、望族之家,她曾祖父在清朝任過禮部官職,其母是晚清著名愛國(guó)詩人黃遵憲的女兒,當(dāng)年秋天結(jié)婚,婚后生第二個(gè)兒子李猛省。

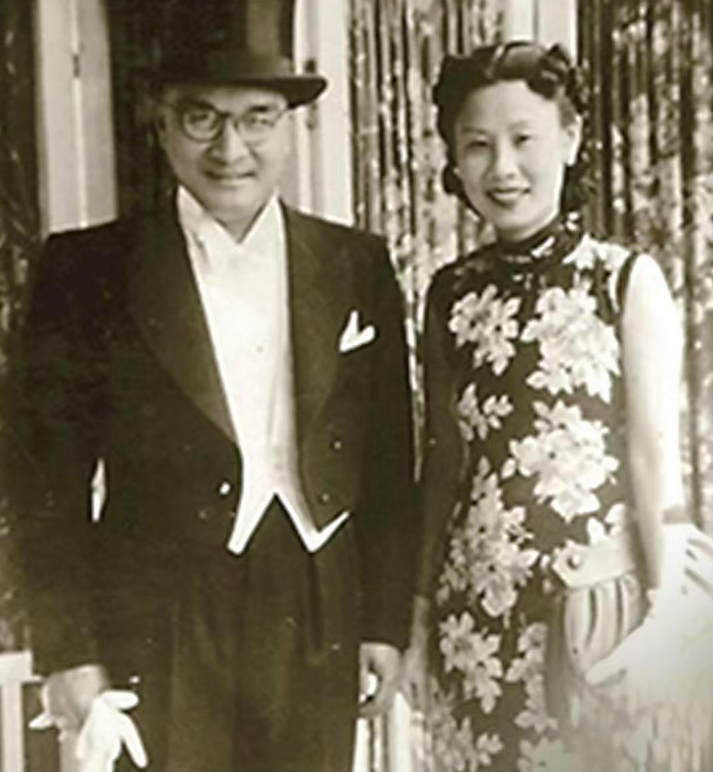

李金發(fā)與第三任夫人梁智因(字棠馨)。(梁智因提供)

從19歲走出圍龍屋,李金發(fā)負(fù)笈法國(guó),足跡遍及法國(guó)、比利時(shí)、荷蘭、德國(guó)、意大利,25歲返國(guó)后創(chuàng)業(yè)奔波,45歲之后當(dāng)外交官6年,游歷中東各國(guó),至51歲辭去官職,隱居美國(guó),幾乎踏遍了大半個(gè)地球。這位浸潤(rùn)客家文化的游子從離開母土開始,一直沒有忘記故鄉(xiāng)梅縣。他在外不管去到哪里,對(duì)故鄉(xiāng)梅縣的人和事都有一種特別的情感,如當(dāng)年他的“象征派”詩頗有影響,家鄉(xiāng)一些文學(xué)青年紛紛仿效或?qū)懶畔蛩?qǐng)教,他均熱情回復(fù)和指導(dǎo)。其中梅縣“七星燈文學(xué)社”的侯汝華與林英強(qiáng)等,都曾得到李金發(fā)的指教,他還為侯汝華的詩集《單峰駝》作序并予熱情鼓勵(lì),后來侯汝華的詩被聞一多選入《現(xiàn)代詩鈔》,與郭沫若、徐志摩、李金發(fā)等人并列。

而他對(duì)國(guó)民黨在“清黨”中殺害大批共產(chǎn)黨人的行徑強(qiáng)烈不滿,當(dāng)他得知梅縣同鄉(xiāng)熊銳在廣州被害的消息時(shí),立即撰寫《哀熊銳同志》一文,對(duì)殺人的“反革命者”進(jìn)行憤怒的譴責(zé)。1939年,他的同鄉(xiāng)古直辭去中山大學(xué)教職,應(yīng)邀回家鄉(xiāng)就任梅南中學(xué)校長(zhǎng),并創(chuàng)辦梅南文學(xué)館,亦專門聘請(qǐng)李金發(fā)擔(dān)任藝術(shù)顧問。

李金發(fā)寫過不少懷念故鄉(xiāng)的詩作,其中一首寫道:“我的故鄉(xiāng),遠(yuǎn)出南海一百里,/有天末的熱氣和海里的涼風(fēng),/藤荊礙路,用落葉諧和。/一切靜寂,松蔭遮斷溪流。”他在另一首《故鄉(xiāng)》詩中,描寫收到故鄉(xiāng)寄來信與照片“長(zhǎng)林淺水,一往如昔”引發(fā)深深的思念之情。最近,從收藏家羅雄處發(fā)現(xiàn)李金發(fā)晚年的一幅畫《憶兒時(shí)之景》,畫中六頭水牛泡浸嬉水,附文為:“庫滿甘泉水,水牛喜洗澡;魚多著了驚,猛往水面跳。”活脫脫的一幅客家風(fēng)情畫。足見李金發(fā)足跡遍天下仍然是“離土不離根”的客家驕子。

二、國(guó)難當(dāng)頭以筆為槍,抒發(fā)強(qiáng)烈的愛國(guó)情懷與浩然正氣

客家人來自中原,歷經(jīng)長(zhǎng)期遷徙,葆有強(qiáng)烈的民族意識(shí)。每當(dāng)民族危難之際或歷史關(guān)頭,客家人總能挺身而出、敢為人先。黃遵憲“杜鵑再拜憂天淚,精衛(wèi)無窮填海心”,丘逢甲“四萬萬人同一哭,去年今日割臺(tái)灣”,古直“黃花消息教誰問?死抱枝頭為國(guó)魂”……客家先賢的愛國(guó)精神,都對(duì)李金發(fā)產(chǎn)生了重要影響。

1937年,時(shí)任廣州市立美術(shù)學(xué)校校長(zhǎng)的李金發(fā),正準(zhǔn)備大力推動(dòng)“中西融合”的教學(xué)改革。不久因發(fā)生盧溝橋事變,抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),學(xué)校被迫停辦。

1938年九十月間,李金發(fā)攜妻梁智因和次子猛省,在兵荒馬亂之中經(jīng)過長(zhǎng)途跋涉,逃難至越南,后又歷盡艱難,由越南回到廣東省的戰(zhàn)時(shí)省會(huì)韶關(guān)。是年秋,他被任為廣東省文化運(yùn)動(dòng)委員會(huì)委員、廣東省革命博物館館長(zhǎng)。

抗日民族戰(zhàn)爭(zhēng)的洪流,讓李金發(fā)飽嘗了顛沛流離的辛酸,感受到人民百姓的苦難,極大地激發(fā)了他抗日救國(guó)的熱情,使他從思想意識(shí)到創(chuàng)作文風(fēng)都發(fā)生了重要轉(zhuǎn)變,國(guó)難當(dāng)頭他以筆為槍,創(chuàng)作了許多抗戰(zhàn)題材的文藝作品,展示出錚錚硬骨與浩然正氣!

首先,他對(duì)周作人“認(rèn)賊作父”、淪為漢奸的行為十分不滿。他在《從周作人談到“文人無行”》一文中,堅(jiān)持民族大義,對(duì)當(dāng)年曾經(jīng)扶持他成名的“恩人”,也一樣毫不留情地抨擊。

同時(shí),李金發(fā)和詩人盧森一起在韶關(guān)創(chuàng)辦了文藝刊物《文壇》月刊,李金發(fā)任主編。他在《發(fā)刊小言》中明確宣稱其辦刊宗旨是“發(fā)揚(yáng)民族精神,激發(fā)抗戰(zhàn)情緒”,“有一日的力量,則盡一日的責(zé)任,求其在抗戰(zhàn)文藝史上,印下一點(diǎn)痕跡”。李金發(fā)認(rèn)為,“象征派出風(fēng)頭的時(shí)代已經(jīng)過去”,文藝應(yīng)反映現(xiàn)實(shí),發(fā)揮其應(yīng)有的社會(huì)功能。他反對(duì)梁實(shí)秋一伙鼓吹的文藝“與抗戰(zhàn)無關(guān)論”,指出:藝術(shù)對(duì)抗戰(zhàn)是有著不容忽視的功用的,“戰(zhàn)士固然需要明了自己的使命的重大,愛國(guó)思想的濃厚使我們也得以藝術(shù)鼓起其向前沖殺的勇氣”。為此,他懷著對(duì)日本侵略者的滿腔仇恨,寫下了《亡國(guó)是可怕的》《無依的靈魂》《人道的毀滅》《輕騎隊(duì)的死》等不少詩篇,控訴了日寇毀滅和平與幸福的法西斯罪行,歌頌了抗日戰(zhàn)士的英勇斗爭(zhēng)和犧牲精神,比如刊登在《抗戰(zhàn)詩歌選》中的《亡國(guó)是可怕的》寫道:“幾萬萬有血肉,有性靈的赤子啊!/你們難道不覺得,/一種死的恐怖,滅亡的威脅,/籠罩著扼制著我們?/沒有一刻,我們能自由地呼吸,/沒有一句話,能自由地宣說,/沒有一天能愉快地度過,/好像我們是再不許在人間生存!/原來一個(gè)狠毒的惡魔,/正在吸收我們的血液,/無時(shí)不向我們張牙舞爪,/他吞食我們祖先遺留的福地,/屠殺走投無路的同胞,/驅(qū)使饑餓的兄弟作牛馬……”其詩風(fēng)一掃過去的悲觀陰郁,而出現(xiàn)金戈鐵馬、高亢激越的聲調(diào),成為抗戰(zhàn)時(shí)期風(fēng)格變化最大的詩人之一。

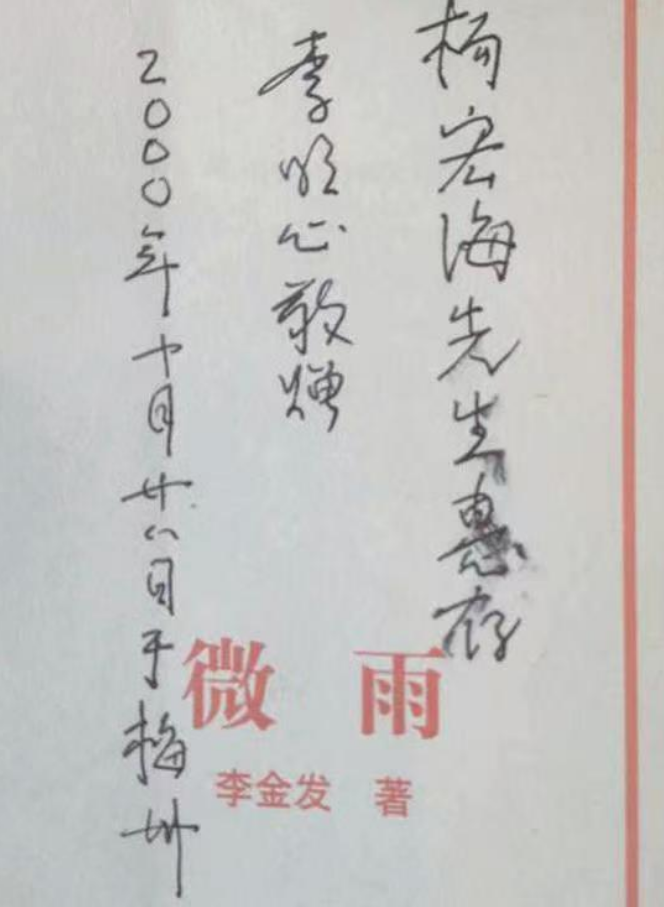

李金發(fā)長(zhǎng)子李明心贈(zèng)送李金發(fā)所著《微雨》一書給筆者

在此期間,李金發(fā)創(chuàng)作了三篇小說:《異國(guó)情調(diào)》《飛剪號(hào)帶來的英勇》和《一個(gè)少女的三部曲》。前兩篇是通過華僑對(duì)抗戰(zhàn)的關(guān)心和支持,反映人民同仇敵愾、抗日救國(guó)的熱情;后一篇?jiǎng)t是反映抗戰(zhàn)期間后方農(nóng)村的落后與黑暗。李金發(fā)的家鄉(xiāng)梅縣是著名的“華僑之鄉(xiāng)”,客家僑胞“過番”出洋的艱辛與“華僑是革命之母”的傳統(tǒng),對(duì)李金發(fā)有著深刻影響,因此他能夠從熟悉的華僑生活出發(fā),真切地反映海外華僑的生活與思想感情,在《飛剪號(hào)帶來的英勇》中,通過美洲華僑富商羅絲小姐回國(guó)抗日遭到漢奸綁架后脫險(xiǎn)的故事,揭露漢奸賣國(guó)賊助紂為虐的劣跡,熱情謳歌華僑支持抗日的義舉。

在另一篇小說《異國(guó)情調(diào)》中,塑造了一個(gè)熱愛中國(guó)熱愛客家的外國(guó)女性形象。天性純潔且美麗的英國(guó)少女霍森,摒棄種族歧視,毅然與客家人儷棠相愛、結(jié)婚。十幾年后,已是中年婦女的霍森女士,隨同丈夫回到中國(guó)客家山鄉(xiāng),終于“入鄉(xiāng)隨俗”,并且深深愛上了這貧困的土地。晚年她回到非洲與她那經(jīng)商兒子一塊生活,仍念念不忘中國(guó)的故鄉(xiāng)。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),霍森捐款資助中國(guó)抗日,并且叫兒子回國(guó)共赴國(guó)難。小說的結(jié)尾,有一段霍森女士動(dòng)員兒子協(xié)敦回國(guó)抗日的動(dòng)人描寫:

“在郵船將開的碼頭上,她拍著協(xié)敦的肩膀,流著淚在蒼老的兩頰。她嗚咽地說:我不能再回去看中國(guó),真是平生憾事,雖然我在那里度過了痛苦的歲月,但是中國(guó)太美了,她總有一日達(dá)到更為文明的日子……你要娶一個(gè)美麗的客家女子回來,我才高興,你不要忽視媽媽的心愿……”

這段飽蘸著作者激情的文字,把拳拳的赤子心和盈盈的家國(guó)情淋漓盡致地表達(dá)出來,從中可窺見李金發(fā)在抗日民族斗爭(zhēng)感召下創(chuàng)作思想的進(jìn)步。

謝冕(右一)、黃修已(右二)、孫玉石(右四)等學(xué)者在李金發(fā)故居與其家人合影。(楊宏海提供)

三、海外漂零心系祖國(guó),可惜未能圓“葉落歸根”之夢(mèng)

20世紀(jì)80年代初期,我在嘉應(yīng)學(xué)院中文系任教,對(duì)李金發(fā)等近現(xiàn)代以來的梅州籍文化名人的研究有濃厚的興趣。剛巧我的岳父吳錚先生是李金發(fā)夫人梁智因女士的中學(xué)同學(xué),通過岳父與梁智因取得聯(lián)系,她及她兒子李猛省給我寄贈(zèng)了李金發(fā)的有關(guān)資料,讓我了解到不少李金發(fā)晚年鮮為人知的情況。2000年,我會(huì)同時(shí)任梅州市政協(xié)主席何萬真先生等人,發(fā)起組織召開了“林風(fēng)眠李金發(fā)誕辰100周年紀(jì)念暨學(xué)術(shù)研討會(huì)”,來自海內(nèi)外六十多位專家學(xué)者蒞臨梅縣、齊聚一堂,共同研討林風(fēng)眠、李金發(fā)兩位文化名人。會(huì)后,我陪同謝冕、孫玉石、黃修已、李明心等人專程到梅南鎮(zhèn)羅田徑上村瞻仰李金發(fā)故居。李明心時(shí)任美國(guó)夏威夷大學(xué)教授。期間他與我交流甚多,突出地談到了父親熱愛故鄉(xiāng)和族人的情感,令我印象深刻。在李明心印象中,父親是一個(gè)好爸爸,基于客家文化的傳統(tǒng),時(shí)常教誡這位混血兒子要學(xué)好中文、英文和算術(shù),尤其要學(xué)好中文。至今李明心還保存其父1938年8月7日給他寫的勸學(xué)銘:“明心日記——須牢記:1、每日記錄二百字,以資練習(xí),影響將來不淺!2、勿懶惰攻讀中文,致將來成不通之中國(guó)人!……”

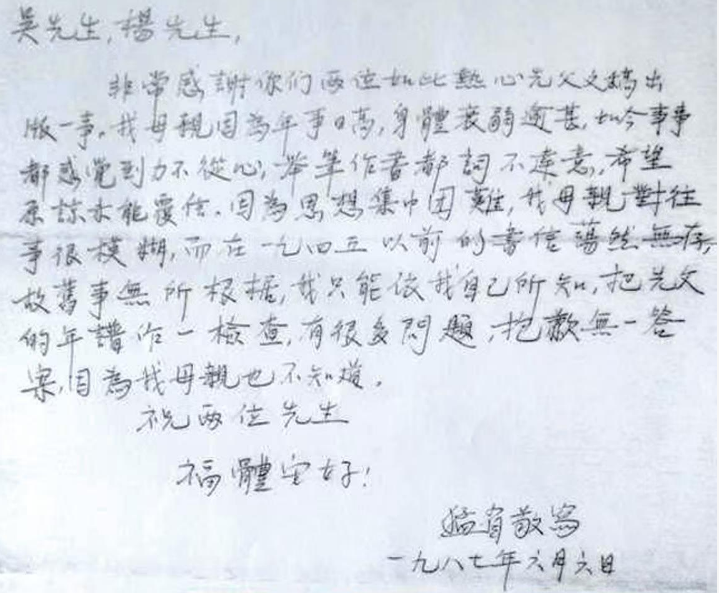

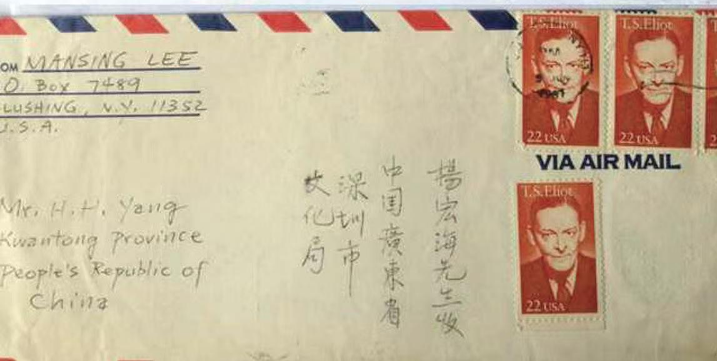

李金發(fā)次子李猛省給筆者及筆者岳父吳錚的來信。(楊宏海提供)

李金發(fā)與梁智因生育的次子李猛省,是耶魯大學(xué)化學(xué)博士,在紐約從事英文翻譯。他記得父親是一個(gè)很風(fēng)趣的人,他會(huì)把客家地區(qū)各種笑話例如《怕老婆》《白食宴席》等記入小冊(cè)子,會(huì)杜撰梅縣陰那山矮鬼師傅的故事,每逢親友聚會(huì)時(shí)就拿出來分享。他有時(shí)還會(huì)用客家方言唱山歌,或者用客家話、上海話、廣府話等表演《方言誤會(huì)》,令大家捧腹大笑。

1951年,李金發(fā)攜家人移居美國(guó),先后做過農(nóng)場(chǎng)主與服裝行業(yè),1971年退休在家。隨著身體漸趨衰老,李金發(fā)對(duì)祖國(guó)、家鄉(xiāng)的思念日甚。據(jù)李明心回憶,記得在20世紀(jì)70年代,李金發(fā)第一次收到來自故鄉(xiāng)梅縣寄來的信,當(dāng)他注意到信封上蓋了一個(gè)“梅南鎮(zhèn)”的印戳,尚未打開信便流下了眼淚。

撰寫《死神唇邊的笑——李金發(fā)傳》的作者陳厚誠(chéng)先生原來認(rèn)為,寫于1974年12月6日的《答痖弦先生二十問》,是李金發(fā)生前最后寫的一篇文章。從梁智因寄來的材料中,我發(fā)現(xiàn)約寫于1976年4、5月份的《吊幽默大師林語堂》和《無題詩》,才是李金發(fā)有生之年的最后作品。此文開章就說:“不幸的消息,是在不久之前,我剛在本刊里吊過周恩來總理,而今又輪到國(guó)際聞人林語堂博士了。”李金發(fā)與周恩來當(dāng)年同為赴法國(guó)勤工儉學(xué)的學(xué)生,李金發(fā)對(duì)周恩來總理向來懷有崇敬之情。在此,李金發(fā)借祭奠故人之酒杯,來澆自己心頭郁積著的愛國(guó)思?xì)w的鄉(xiāng)愁。文中對(duì)林語堂一直“寄身海外的孤島”,至死未能回祖國(guó)大陸,深表“惋惜”。認(rèn)為林“逃往臺(tái)灣是一個(gè)失策”,“你應(yīng)該不信謠言返大陸去看看,他們?cè)鯓咏ㄔO(shè),怎么樣改造社會(huì),看看現(xiàn)在是否南水北調(diào),農(nóng)業(yè)學(xué)大寨,全國(guó)水利交通怎樣進(jìn)步”。這是一篇充盈著思鄉(xiāng)愛國(guó)情思的感人之作。文中這些抱憾惋惜之辭,其實(shí)是李金發(fā)本人拳拳盼歸心態(tài)的充分剖露。正因?yàn)槿绱耍抛岄L(zhǎng)子李明心兩度“破除成見,千里迢迢跑回廣東家鄉(xiāng),去看燈火徹夜的窮鄉(xiāng)僻壤。”對(duì)兒子大加贊許的故鄉(xiāng)的巨變,李金發(fā)心向往之,思?xì)w迫切。

2000年,廣東省作家協(xié)會(huì)等單位主辦“林風(fēng)眠、李金發(fā)誕辰100周年紀(jì)念暨學(xué)術(shù)研討會(huì)”。圖為參會(huì)部分專家合影。

晚年李金發(fā)梁智因伉儷相濡以沫,甚為恩愛,雖然日子稍感孤寂,但也清靜和諧。夫妻兩人都一樣具有濃郁的愛國(guó)愛鄉(xiāng)情懷。據(jù)梁智因給我岳父吳錚先生的來信稱:“我與金發(fā)雖身在異域,但心恒在祖國(guó)”,“愿有日能歸祖國(guó),作葉落歸根之計(jì)”。是的,千百年來,無數(shù)漂泊海外華人最大的心愿,就是“葉落歸根”。綜觀李金發(fā)的一生,客家文化的基因始終流淌在他的血液里,海外游子的鄉(xiāng)愁始終伴隨著他的一生。盡管由于種種歷史原因,李金發(fā)最終未能完成“葉落歸根”的夙愿,但是我相信,李金發(fā)先生濃烈的愛國(guó)精神和家國(guó)情懷,將永遠(yuǎn)銘刻在包括客都梅州的祖國(guó)大地上。

2013年,楊宏海陪同中國(guó)作家協(xié)會(huì)副主席陳建功(右四)及中國(guó)作協(xié)書記處書記張勝友(左三)到李金發(fā)故居拜訪。(曾萬水提供)

(作者系粵港澳大灣區(qū)名人與大學(xué)文化研究中心副主任、廣東省省情專家?guī)鞂<摇⑸钲谑形乃囋u(píng)論家協(xié)會(huì)名譽(yù)主席、梅州市發(fā)展戰(zhàn)略顧問、深圳大學(xué)客座教授、碩士生導(dǎo)師)